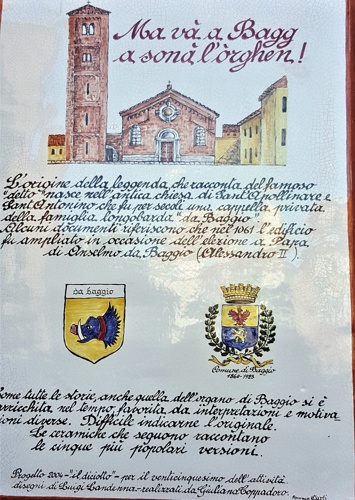

Chiesa di Sant’Apollinare in Baggio

Sommario

TogglePremessa

La chiesa vecchia di Sant’Apollinare in Baggio, quella che vediamo oggi proprio al termine della lunghissima via delle Forze Armate, è il rifacimento, risalente al 1875, di una chiesa ben più antica, demolita pezzo per pezzo, fra il 1870 e il 1873. Il suo abbattimento, fu una scelta obbligata dal fatto che, non avendo, per diversi secoli, eseguito lavori di manutenzione e di consolidamento strutturale, il complesso era arrivato ad un tal livello di degrado, da temere un crollo imminente. Incuria questa, dovuta sia alla scarsa sensibilità delle istituzioni nei confronti della storia e quindi del nostro passato, che alla cronica mancanza di finanziamenti per la sua conservazione. Il risultato è che, alla fine, questo è un altro dei gioielli del nostro patrimonio artistico, andato perduto per sempre.

Vediamo di partire dalle origini, cominciando dal borgo, per finire alla chiesa.

NOTA

Appare francamente strana la disposizione di questa chiesa, se è vero, come alcuni sostengono, che sia sorta sui resti di un precedente tempio pagano. Indipendentemente da ciò, comunque la sua posizione risulta essere decisamente in contrasto con quella delle altre chiese dello stesso periodo. Faccio riferimento all’orientazione astronomica della stessa Est-Ovest, invece che Ovest-Est come di norma.

Per ulteriori informazioni sull’orientamento delle chiese antiche, leggere la nota al seguente link: Orientazione astronomica delle chiese cristiane

Il borgo

Le prime testimonianze storiche di insediamenti umani legati a questo territorio risalgono con buona probabilità già all’epoca celtica, certamente a quella romana (IV secolo d.C.). Non altrettanto può dirsi del nome del luogo, la cui origine è sicuramente molto più recente. La prima testimonianza del toponimo Baggio o meglio Badagio compare per la prima volta, nel 873 d.C..

Origine del nome ‘Baggio‘

La provenienza di tale nome non è certa: vi è chi ipotizza derivi da una torre militare romana denominata Badalocum (bada al luogo), che doveva dominare le campagne e la strada per Vercelli e Novara; e chi invece lo faccia derivare da un’abbazia o torre del terrapieno denominata badia aggeris, nome che successivamente trasformato in Badagio, Badaglo, Badaxio, fino all’odierna Baggio.

Chiamare ‘borgo‘, quei quattro casolari sparsi in mezzo alla campagna, è sicuramente azzardato: a quei tempi, vi abitavano poche famiglie di contadini, forse qualche decina di anime in tutto. Comunque sia, la più antica menzione del villaggio di Baggio (loco Badagio), riguarderebbe uno dei suoi abitanti, tale Tazone (Tationi de Badagio), che, quell’anno (873 d.C.), faceva parte del seguito di Ansperto da Biassono, vescovo di Milano dal 869 all’881. Una quindicina di anni dopo, nel 896, prese parte, come vassallo del monastero di Sant’Ambrogio, ad una disputa riguardante la proprietà proprio delle terre di questa borgata, alla presenza del vescovo Landolfo I e del giovanissimo imperatore Lamberto.

Ndr. – Il vassallaggio è la latinizzazione della voce di origine celtica, gwassalw, “servitore”), nel Medioevo, consisteva in un accordo di servizi reciproci tra una persona politicamente ed economicamente meno influente e un’altra che, sotto questi aspetti gli era superiore. Il fenomeno è da circoscriversi all’interno del sistema feudale, che vede come perno degli equilibri politici, militari ed economici, la spartizione del territorio e il regime di proprietà che su di esso gravava.

Tipicamente, il vassallo giurava fedeltà al proprio signore attraverso un rito d’investitura, attraverso il quale giurava sostegno politico e militare; in cambio, riceveva una serie di benefici economici (di solito basati su proprietà fondiarie) e la protezione in caso di minacce esterne.

Essendo indubbiamente il personaggio più in vista della zona, non è per nulla escluso che proprio Tazone, abituato a frequentare personaggi di alto rango, per il fatto di svolgere, per loro conto. degli incarichi di responsabilità, sia stato uno degli antenati della nobile famiglia ‘da Baggio‘ (o ‘de Badagio‘)

Dopo le distruzioni messe in atto dalle popolazioni barbariche (Eruli, Ostrogoti, Longobardi) in tutta l’area, sono stati trovati documenti che attestano che, nell’anno 881, proprio il nobile Tazone (probabilmente diventato ricco feudatario, grazie al vescovo Ansperto da Biassono), promosse, oltre alla riedificazione del borgo rurale distrutto dalle varie incursioni nel corso dei secoli precedenti, pure la costruzione sia di una chiesa dedicata a Sant’Apollinare (sui resti andati perduti, di un antico tempio pagano), che di un campanile (sulle fondamenta di un’antica torre di guardia, andata anch’essa distrutta.

La famiglia ‘Da Baggio’

Due nipoti di Tazone, Adelardo e Tazone (junior), nel corso del secolo successivo, divisero la famiglia ‘da Baggio‘, in due distinti rami:

- ramo dei ‘da Baggio‘ di Baggio, creato da Adelardo, che avrebbe ottenuto ‘de facto‘, un ruolo signorile sulla pieve di Cesano Boscone ed un ruolo prepositurale nella Basilica di Sant’Ambrogio.

- ramo dei ‘da Baggio‘ nella città di Milano, creato da Tazone (junior), più influente nella politica milanese ed imperiale. Quest’ultimo avrebbe avuto tra le proprie fila due vescovi di Lucca, il primo, AnselmoI, diventato papa col nome di Alessandro II, il secondo, AnselmoII, fatto santo, grazie alla forte influenza che la famiglia ebbe, nella Chiesa Ambrosiana e nel movimento della pataria.

Ndr. – La pataria è un movimento religioso e politico sorto a Milano nella seconda metà del XI sec.; trasse origine dal fermento di parte del clero e del popolo di Milano contro la simonia e il concubinato ecclesiastico che, nel contesto della situazione politico-sociale della cosiddetta Chiesa feudale, erano largamente diffusi; le caratteristiche della pataria ne fecero anche, attraverso il vivace contrasto delle fazioni cittadine, un moto di affrancamento delle classi inferiori, dai vincoli feudali

L’ascesa della famiglia ‘da Baggio‘, era sicuramente dovuta all’arcivescovo Landolfo II (979-998), che, per riconoscenza nei confronti di alcune famiglie nobili, che lo avevano sostenuto nell’elezione al soglio vescovile, aveva deciso di affidare loro l’amministrazione delle pievi intorno a Milano, con il diritto di riscossione delle decime. In quell’occasione la pieve di Cesano Boscone era stata affidata ad Adelardo, per cui, da allora, i ‘da Baggio‘ erano diventati famiglia capitaneale.

Ndr. – La pieve (dal latino plebs, “popolo”) fu una circoscrizione territoriale religiosa e civile facente capo ad una chiesa rurale con battistero, detta chiesa matrice o pievana (o in latino plebana). Nell’Alto Medioevo ad essa erano riservate le funzioni liturgiche più importanti per la comunità e da essa dipendevano le chiese e le cappelle prive di battistero. Dal Basso Medioevo, le funzioni proprie della pieve passarono alla parrocchia. [ rif. Wikipedia ]

Ndr. – In area lombarda, i capitanei erano i maggiori vassalli di un vescovo, in particolare di quello di Milano: si trattava di esponenti di famiglie del contado, che, già a partire dall’XI secolo, si erano trasferite all’interno della città, dove, essendo uniti da legami vassallatico-beneficiari con la Chiesa Ambrosiana, godevano di una posizione sociale di particolare autorità e potere.

La concessione ai ‘da Baggio‘ del diritto di riscossione delle decime, sollevò, nel tempo, malumori e fu anche contestata. Risulterebbe infatti che, nel 1055, in una lettera inviata all’Imperatore Enrico III, Arderico, abate di San Vittore, lamentava che AnselmoI ‘da Baggio‘ (che, nel 1061, sarebbe divenuto Papa), ed i suoi cugini, riscuotevano le decime della pieve di Cesano, a scapito dei diritti, che, a suo dire, sarebbero spettati al suo monastero.

In questi stessi anni, i ‘da Baggio‘ del ramo milanese, diventarono una delle famiglie più importanti di Milano, dove possedevano diversi acri di terra e palazzi, presso l’antica Porta Cumana, fra Ponte Vetero e l’odierna via del Lauro.

Gli storici hanno documentato che diversi discendenti di entrambi i rami dei ‘da Baggio‘, nel corso dei secoli, si misero in luce, svolgendo importanti incarichi istituzionali:

- nel 1061, AnselmoI (1015 – 1074) già vescovo di Lucca, divenne Papa col nome di Alessandro II;

- nel 1062, Adelardo de loco Badagio fu inviato dall’imperatore ad amministrare la giustizia in suo nome;

- nel 1074, AnselmoII (1035 – 1086), nipote di Papa Alessandro II, fu consacrato vescovo di Lucca e successivamente canonizzato, divenne pure patrono della città di Mantova;

- nel 1117, Adelardo e ArialdoI da Baggio assunsero la carica di consoli nel nuovo Comune di Milano; appena costituito

- fra il 1151 e il 1157, ArialdoII da Baggio, risulterebbe citato più volte nei documenti come console giudiziario, cosa questa che denoterebbe l’importanza del ruolo dei ‘da Baggio‘, anche nell’amministrazione pubblica della città.

Dopo la distruzione di Milano nel 1162, ad opera del Barbarossa, l’assenza di nuovi personaggi della famiglia ‘da Baggio‘ a rivestire cariche pubbliche, fa supporre che, avendo i ‘da Baggio‘, perso in quell’occasione, molte delle loro proprietà in città ed essendosi quindi, notevolmente ridotto il loro potere economico, da allora, cominciò il declino della famiglia. Si sa che, nel corso dei secoli successivi, alcune delle loro terre a Milano, passarono agli Umiliati anche se, purtroppo, sono andati perduti i documenti attestanti questi passaggi di proprietà, avvenuti proprio nel XIII secolo.

L’ultima notizia riguardante i ‘da Baggio‘, questa volta di ‘cronaca nera’ medioevale, risale al 16 maggio 1412. Quel giorno, Andrea e Paolo ‘da Baggio‘, presero parte alla congiura che portò all’omicidio del giovane Giovanni Maria Visconti, secondo duca di Milano, assalito da un gruppo di nobili, mentre stava entrando nella chiesa di San Gottardo in Corte (dietro il Palazzo Reale). Il fratello minore del duca defunto, Filippo Maria, diventato duca al suo posto, fece arrestare Paolo ‘da Baggio‘ e, riconosciutolo, al pari di alcuni altri catturati, colpevole di congiura contro suo fratello duca, dopo averlo fatto esporre alla pubblica derisione, decretò la sua morte per squartamento e la demolizione della sua dimora abituale.

NOTA

Personaggio famoso, perché studiato su tutti i libri di storia, è AnselmoII da Baggio, vescovo di Lucca e Patrono di Mantova e nipote di Papa Alessandro II, che, come detto sopra, fu canonizzato, cioè fatto Santo. Consigliere spirituale di Matilde di Canossa, prima cugina di Enrico IV (Re di Germania e Imperatore del Sacro Romano Impero), nel contesto della lotta per le investiture, fu testimone della celeberrima umiliazione dell’Imperatore nei confronti del papa.

A Canossa (nell’Appennino Reggiano), Enrico IV, per ottenere la revoca della scomunica inflittagli dal papa Gregorio VII, (scomunica che gli sarebbe costata la perdita della corona), fu costretto, nel gennaio del 1077, ad umiliarsi attendendo il perdono papale, inginocchiato per tre giorni e tre notti, a piedi scalzi, in veste da penitente, innanzi al portone d’ingresso del castello di Matilde, vestito con un saio, il capo cosparso di cenere, mentre imperversava una bufera di neve.

La chiesa vecchia

Origini

Secondo quanto fu accertato durante un sopralluogo effettuato dai professori dell’Accademia di Brera nel novembre 1858, appaiono incerte le origini di questa chiesa. Costoro, pur non facendo esami specifici tendenti ad accertare il periodo della sua fondazione, bensì, esaminando unicamente le colonne e i capitelli, insinuarono dubbi sul fatto che la costruzione potesse risalire ad un periodo antecedente all’XI secolo, sfatando quanto diceva la memoria corrente (tradizione risalente alla metà del Settecento). Lo storico milanese Giorgio Giulini (1714-1780) aveva attribuito la fondazione di Sant’Apollinare, a Papa Alessandro II , al secolo AnselmoI (1015-1073), uno degli esponenti della famiglia ‘da Baggio‘. Pare che questo fosse emerso sulla base di un documento del 1061, riportante la richiesta di ‘ampliamento‘ di un luogo di culto esistente, in occasione della sua nomina a papa. Si tratta di capire il reale senso da attribuire alla parola ‘ampliamento’, termine questo che spesso, a dispetto del suo reale significato, viene usato come parola di comodo, per dire ‘rifacimento totale‘.

La prima traccia documentata

La prima pergamena, che faccia indirettamente riferimento all’esistenza di questo luogo di culto, risalirebbe al 1160, due anni prima della distruzione di Milano. Pare che in tale pergamena, il nome di Sant’Apollinare venga utilizzato per indicare la zona, e definire i confini di quattro campi, messi in vendita nel territorio di Garbaniate Marcidio, insediamento questo, di cui oggi si sono perse le tracce e che si ipotizza, si trovasse fra l’attuale Baggio e l’abitato di Seguro. Un successivo documento (del 1161) dimostrerebbe che tale Riccardo (sacerdote di questa chiesa ed anche prevosto della pieve di Cesano (l’attuale Cesano Boscone, di cui Baggio faceva parte), trattò l’acquisto di un terreno per conto di Sant’Apollinare, per l’importo di 25 soldi d’argento. Pare che comunque ci fu qualche problema di pagamento della somma pattuita col proprietario del terreno, per cui, non avendo versato l’intera cifra, in una pergamena del 1162, figurerebbe che Riccardo fu costretto a richiedere i soldi in prestito al prevosto di Sant’Ambrogio, dandogli in garanzia, un calice della Chiesa prepositurale di San Giovanni Battista di Cesano, il tutto, alla presenza di tale Obizone ‘da Baggio‘, che fungeva da garante dell’intera operazione. Costui era, in pratica, l’advocatus (una sorta di notaio) operante per conto della chiesa di sant’Apollinare. Questa, fra l’altro, sarebbe anche la prima testimonianza scritta del legame che la famiglia ‘da Baggio‘, aveva con la chiesa stessa.

Baggio era ancora poco più che un villaggio, quando, morto nel 1535, Francesco II, l’ultimo duca degli Sforza, Milano passò sotto la dominazione spagnola. I documenti dicono che, nel 1537, la località contava in tutto 54 fuochi e quindi non più di 250 o 300 persone.

Ndr. – Per fuoco s’intende la più piccola unità soggetta a fiscalità (cioè un nucleo familiare)

Da una prima indagine ricognitiva spagnola, effettuata nel 1558, e finalizzata all’accertamento del patrimonio fondiario, risulterebbe che, le 6610 pertiche del territorio baggese (corrispondenti a 432 ettari, – pari a circa 11 volte il parco Sempione), erano per il 71% di proprietà religiosa (Umiliati e Olivetani) e, per il restante 29%, di proprietà laica.

Com’era la vecchia chiesa

Fu in seguito al Concilio di Trento, che, per le visite pastorali dei vescovi nelle loro diocesi, si iniziò a prevedere l’esecuzione di un preciso protocollo sia su come preparare le visite stesse, sia su come disporre di una dettagliata descrizione dei beni visitati, una sorta di particolareggiato censimento.

La chiesa di Sant’Apollinare era una cappella privata (ad uso della famiglia ‘da Baggio’, che ne aveva il giuspatronato) ma era comunque aperta al pubblico, per gentile concessione del suo patrono.

Ndr. – Il giuspatronato è Istituto giuridico di diritto canonico, normato da Papa Alessandro III (1159-1181), consistente nel beneficio (somma degli oneri e dei privilegi) spettante ai fondatori di chiese o cappelle e ai loro eredi. Il proprietario del giuspatronato si chiamava patrono. Per amministrare il beneficio, il patrono doveva nominare un titolare appartenente al clero. Questi era tenuto a garantire in prima persona, o tramite un sacerdote (a spese del titolare), lo svolgimento delle funzioni religiose che si era incaricato di fare eseguire annualmente.

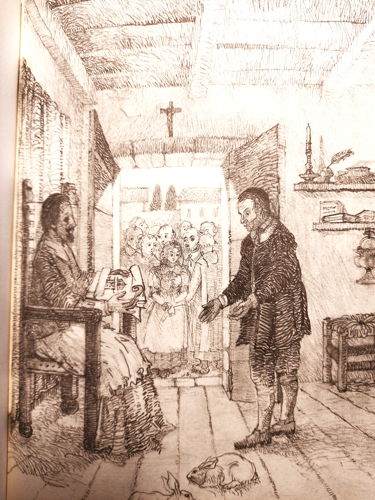

Un documento del 1567 attesterebbe che, pur essendo una chiesa di bella fattura, era molto sporca, tenuta molto male, al punto da sembrare una stalla. Tutto ciò perché AnselmoIII (patrono della cappella e padre di don Paolo Baggio, titolare del beneficio), avendo già ceduto da tempo quel luogo ad uso pubblico, non intendeva anche dovervi pagare le spese per la pulizia. In questa chiesa si facevano tutte le funzioni, eccetto battesimi e funerali che spettavano alla parrocchia di Cesano, da cui Baggio dipendeva. Pur essendo Baggio distante poco più di un miglio da Cesano, e pessima, per non dire inesistente la strada di collegamento fra i due villaggi, per i baggesi, soprattutto col brutto tempo, risultava proibitivo fare quel percorso a piedi, in occasione di un battesimo o di un funerale. Quello stesso anno (1567), l’arcivescovo Carlo Borromeo chiese a Paolo Baggio di istituire una confraternita del Santissimo Sacramento (forma associativa laicale) che avesse libero accesso alla cappella, spazio fino a quel momento, gestito esclusivamente dalla famiglia Baggio. Ottenutone l’assenso, si fece latore delle richieste dei Baggesi, imponendogli poi d’istituire una parrocchia nella chiesa della sua famiglia, destinando parte delle rendite del suo giuspatronato al mantenimento del parroco. Cosa questa, che Paolo Baggio rifiutò sempre di accettare (fino alla sua morte), perché ciò avrebbe comportato per lui, la rinuncia a parte della propria rendita, ed anche lo avrebbe obbligato a cedere l’uso della Chiesa, anche senza la sua preventiva autorizzazione.

Visita pastorale di Carlo Borromeo (1572)

Una prima descrizione dettagliata di questa cappella, si può rilevare proprio fra gli atti dell’Archivio Storico Diocesano, in cui, nell’ambito della prima missione pastorale effettuata dall’arcivescovo Carlo Borromeo, il 16 gennaio 1572, alla pieve di Cesano, si fece riferimento alla sua visita alla chiesa di Sant’Apollinare di Baggio. Risulta sorprendente il dettaglio e la dovizia di particolari, nella descrizione del luogo visitato.

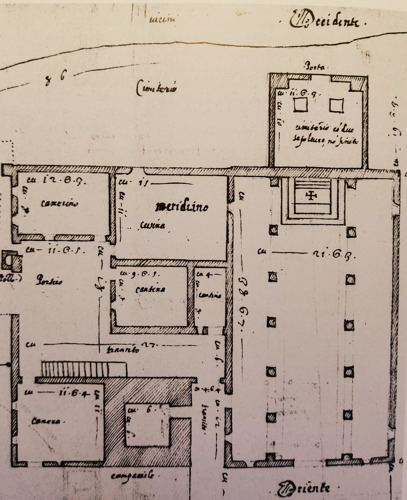

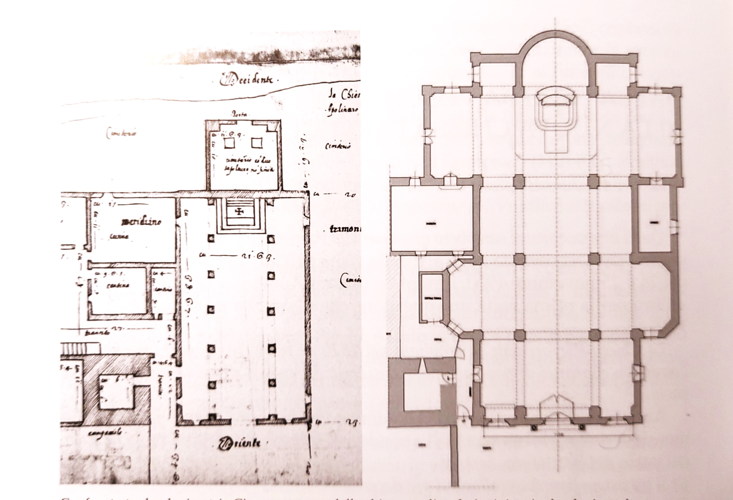

Le misure della chiesa, a pianta rettangolare, erano espresse in cubiti e palmi. Facendo la conversione secondo il sistema metrico decimale, la chiesa aveva una lunghezza di 17,4 metri ed una larghezza di 13,6 metri; in facciata, un portale alto 3,7 metri ed un rosone del diametro di 1,3 metri: ai lati del rosone, vi erano due finestre. Internamente, il luogo presentava tre navate intervallate da due file di 6 colonne di marmo. Delle capriate lignee sostenevano il tetto. Il pavimento era in terra battuta. L’ispezione dell’altare maggiore, portò alla scoperta dell’esistenza di reliquie (ossa di Sant’Antonino) vescovo di Milano fra il 669 e il 671, ora sepolto nella basilica di San Simpliciano. Pare che di questo Santo (che si adoperò molto per estinguere tra i Longobardi l’eresia ariana), Baggio, da tempo remoto, per consuetudine, ne celebrasse la ricorrenza. Dietro la chiesa lato ovest, il cimitero totalmente aperto (senza alcuna recinzione), alla mercé degli animali.

A conclusione di questa prima visita, venne sollecitato un elenco di modifiche e di miglioramenti da apportare a carico naturalmente della famiglia ‘da Baggio‘, nell’auspicata ottica di un futuro utilizzo del bene, da parte della comunità. Fra i lavori più grossi da effettuare, vi era la pavimentazione della chiesa ed una contro-soffittatura totalmente assente, oltre poi alla completa recinzione con un muro, del cimitero sul retro; infine, cosa di minore rilevanza, la dotazione di alcuni arredi mancanti. Naturalmente tale invito a compiere i lavori, presupponeva che Carlo Borromeo stesso o qualche suo vicario, avrebbe fatto, in successiva visita pastorale o vicariale, un’ispezione per verificare fossero state eseguite le opere migliorative richieste (anche in termini di ornamenti e mobilio), nel rispetto delle prescrizioni architettoniche e d’arredo, che Carlo Borromeo stesso aveva stabilito.

Visita pastorale di Francesco Borromeo (1604)

Gli atti del 20 ottobre 1604, che fanno riferimento all’analoga missione pastorale compiuta, questa volta, dall’arcivescovo Francesco Borromeo, sempre alla pieve di Cesano, riportano le modifiche migliorative effettivamente apportate dai da Baggio alla chiesa di Sant’Apollinare, in ottemperanza alle richieste del cugino Carlo, trent’anni prima.

In tali atti, dopo l’accertamento della titolarità del bene (trattandosi di una cappella privata),

Don AnselmoIV Baggio, titolare del beneficio, aveva dovuto dimostrare al vicario generale della curia arcivescovile, che suo padre Giovanni Battista Baggio era il legittimo patrono di sant’Apollinare.

vi era poi un dettagliato rapporto dell’ispezione eseguita a tale cappella.

Tralasciando la ripetizione di cose già note, la chiesa ora aveva un soffitto di assi che nascondevano le capriate lignee a sostegno del tetto ed anche il pavimento non era più in terra battuta ma a mattoni di forma regolare.

Un particolare appunto ‘disdicevole‘ (vedi nota), stranamente non rilevato nella precedente visita pastorale, e annotato negli atti con ‘unde non levis oritur murmuratio’, riguardava i due unici ingressi della chiesa, che nessuno naturalmente aveva modificato: il portale in facciata e la porticina laterale, lato campanile (in posizioni corrispondenti a quella attuale).

NOTA

Il portale principale veniva aperto solo durante le grandi occasioni (visita dell’arcivescovo o altro), per cui l’unico accesso effettivamente usato era quello laterale (vicino al campanile), cui vi si arrivava attraversando il cortile della canonica. Uomini e donne erano costretti ad entrare in chiesa dalla stessa porta laterale, in “riprovevole promiscuità“, cosa questa tollerata, ma che generava un certo chiacchiericcio

La Chiesa era dotata di quattro finestre, una sola chiusa da un vetro, le altre tre, solo da una tela cerata. Era quindi molto buia: d’inverno poi, oltre che umida, anche molto fredda. In facciata, sopra il portale d’ingresso, vi era un rosone, anch’esso chiuso con della tela cerata. Di fianco, all’esterno, a destra, vi era un affresco della Madonna (protetto da un vetro), perché oggetto di grande devozione. Internamente, due acquasantiere in marmo, erano state collocate alla destra e alla sinistra dell’ingresso principale. In fondo, l’altare maggiore si trovava su una pedana a ridosso della parete di fondo e circondato da una balaustra lignea. Era ornato da un drappo di tessuto, fissato a soffitto, dipinto con le immagini di Dio padre, contornato da due angeli. Vi erano poi sei candelabri di oricalco (una lega di rame e zinco) ed un’icona lignea raffigurante la Madonna, tra Sant’Apollinare e Sant’Ambrogio. Non c’era una sacrestia e il sacerdote si preparava, per la celebrazione, alla sinistra dell’altare, nei pressi di un armadio che custodiva, oltre ai paramenti sacri, l’olio degli infermi. Lungo la navata, vi erano un confessionale ligneo ed una pedana rimovibile che fungeva da pulpito dal quale i padri della Compagnia del Gesù, tenevano le loro prediche.

Di fianco alla chiesa, lato sud, vi era la canonica (una cucina, tre stanze, una cantina). Sul retro lato ovest era stato costruito un portico, con un tetto di tegole, dove c’erano due aree sepolcrali, una per gli uomini e un’altra, per le donne.

La Cappella privata diventa “Parrocchia”

A causa della ferma opposizione, da sempre manifestata dai ‘da Baggio’ (più semplicemente, da quel momento, chiamati ‘Baggio‘), alle sollecitazioni dell’allora arcivescovo Carlo Borromeo, la Cappella privata non poté diventare Parrocchia (cioè ‘pubblica’) prima del 1628, ai tempi del Cardinale Federico Borromeo, quando don AnselmoIV Baggio, diventato lui patrono del bene, decise di affrontare e chiudere il contenzioso, una volta per tutte. Questo rifiuto, fino allora, era stato parzialmente giustificato dal fatto che la popolazione dell’area era ancora molto ridotta e c’era comunque, nelle vicinanze, un’altra chiesa che, la famiglia sempre sperava, avrebbe potuto fare da parrocchia, al posto della loro cappella, sopperendo alle necessità dei fedeli. Si trattava della chiesa della Natività della Vergine Maria, del convento di Santa Maria di Baggio (l’attuale Cascina Monastero – oggi sede del Municipio 7), retta dal 1400 al 1773, dagli Olivetani, frati che ebbero un grande ruolo nella formazione religiosa della popolazione della zona.

Quanto alla spontaneità della cessione della cappella da parte dei Baggio, è Illuminante, questa interessante nota di Franco Sciardelli, tratta dal libretto “L’abbattimento della Basilica di Baggio”

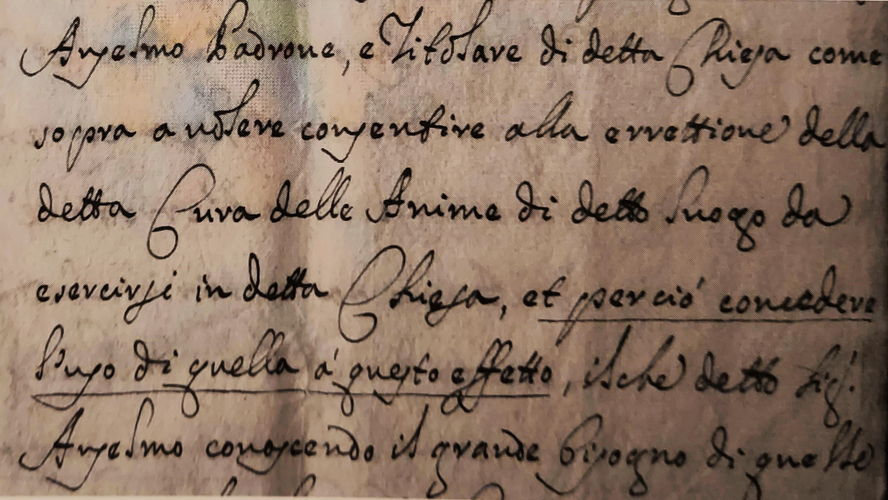

Nell’anno 1628, titolare della chiesa di Sant’Apollinare, era il prete AnselmoIV Baggio, omonimo e discendente del fondatore. Gli abitanti del luogo, circa 300 persone, si rivolsero a lui chiedendogli che ‘li volesse lasciar seguitare nella devozione della Scuola del Santissimo Sacramento in detta chiesa, qual fu ivi eretta nell’anno 1567‘. Ottenutone l’assenso, fecero rilevare anche ‘il bisogno di avere un Curato in detto luogo, quale conforme al bisogno gli ministri i Santi.mi Sacramenti‘ e pertanto ….

pregarono detto signore ‘Anselmo Padrone e titolare di detta Chiesa, come sopra, a volere consentire alla erezione della detta Cura dell’ Anime di detto luogo, da esercitarsi in detta Chiesa et perciò concedere l’uso di quella a questo effetto‘. …..‘La richiesta, a buon intenditore, era conforme anche a quella che era stata conosciuta dall’Ill.mo Cardinale Arcivescovo, in occasione della visita fatta’.

Volente o nolente, dopo aver trattato anche ‘questo negozio‘ con i delegati dell’ Arcivescovo, il reverendo Anselmo, acconsentì alla erezione della nuova parrocchia, concedendo l’uso della Cappella, praticamente per mera grazia e cortesia. In realtà don AnselmoIV Baggio, ne avrebbe fatto volentieri a meno: per cominciare, il reverendo trasferì al curato della nuova parrocchia, il carico di una messa festiva al mese assegnandogli, a titolo di ‘elemosina di detta celebrazione‘, il reddito di un campo. Ma sembrandogli eccessiva questa generosità, pretese che gli fossero versati 10 scudi l’anno, da lire 6 l’uno, in ciascuna festa dell’Assunzione della Beata Vergine. A garanzia di tale credito, pretese che ‘tutti li uomini di detto luogo di Baggio e ciascuno di loro in solidum restino obbligati come sicurtà di detto curato‘. Solo alla morte di lui (Anselmo), il debito si sarebbe tramutato in obbligo di celebrare, ogni lunedì di una messa per l’anima sua.

Oltre alla chiesa, don AnselmoIV concesse, sempre per ‘mera grazie e cortesia‘, anche una casa annessa al campanile compreso il cortiletto come si presentava recinto da ‘cesa‘. Fatta la concessione, venne a trovarsi senza casa, e pertanto volle che gli uomini di Baggio, gli versassero entro il termine di un mese dalla costituzione della parrocchia, la somma di lire 62 imperiali. per la costruzione di una casa nuova per sé e i suoi successori. Volle anche che i baggesi costruissero un muro che dividesse il cortile della parrocchia dal suo giardino e che fossero anche murate le porte e le finestre che dalla vecchia casa, guardavano in esso. Si riservava infine il diritto di celebrare nella chiesa, che pur sempre era di sue proprietà, restando alla parrocchia l’obbligo di adornare l’altare e di addobbare la chiesa.

Tutto questo e altro veniva stabilito, fermo restando che ‘non si intenda mai concesso al detto curato et uomini di detto luogo altro che il semplice e puro uso di detta chiesa et luoghi assegnati ‘. Sarà proprio questa clausola, come vedremo più avanti, che, a distanza di secoli, prolungherà di poco l’esistenza della basilica.

Le condizioni alquanto vessatorie poste da don AnselmoIV, lasciano pensare che la sua generosità fosse tutt’altro che spontanea e che, delle condizioni degli abitanti di Baggio, che conosceva da sempre, poco in realtà gli importasse.

Aveva il dente avvelenato con i Borromeo in generale, il povero don AnselmoIV, memore di quanto gli aveva raccontato lo zio Paolo che si era sempre opposto alle richieste dell’arcivescovo.

Già Carlo Borromeo aveva creato fastidi a Paolo Baggio, fratello di Giovanni Battista (suo padre), con la sua mania di fargli i conti in tasca, e di chiedergli le prove del suo diritto a tanti redditi e benefici. Ora, come visto, in occasione della sua visita pastorale del 1604, era il cugino Federico a continuare l’opera, a ‘fargli le pulci‘ e ad imporgli formalmente di cedere ad uso pubblico, la sua cappella privata. Più che di grazia e di cortesia, si trattava di una inevitabile sottomissione alla volontà del cardinale Federico. E lui, povero don, a farne le spese!

Cosa questa, durissima da digerire, per un orgoglioso come lui! Don AnselmoIV era un ‘Baggio’, casato antico il suo, rispetto al quale, i ‘Borromeo‘ potevano dirsi dei ‘parvenus‘! Da secoli, i ‘Baggio‘ erano nella Storia, e avevano già dato un Santo e un Papa, quando questi altri (i Borromeo), si erano fatti nobili, prestando i soldi ai Visconti!

Il 9 settembre 1628, nello studio dell’arcivescovo, Federico Borromeo, alla presenza del notaio vescovile e dei rappresentanti della chiesa di Baggio, ufficializzò l’erezione (cioè la costituzione) della parrocchia di Sant’Apollinare. Concedette quindi il fonte battesimale, la croce cimiteriale e le altre insegne ed i privilegi tipici delle chiese parrocchiali. Esaudì pure la richiesta di don Anselmo Baggio di lasciargli nominare direttamente il primo parroco di Sant’Apollinare, nella persona di Sebastiano Capechio.

Da questo momento in poi, la storia del complesso si fa più certa, poiché si comincia a disporre di documenti parrocchiali manoscritti, oggi conservati nella chiesa nuova di Sant’Apollinare (in piazza Sant’Apollinare n. 7).

L’obbligatorietà per le parrocchie di riportare in appositi registri, nascite, battesimi, matrimoni e morti dei propri parrocchiani era stata sancita, già dopo il 1564 (concilio di Trento), da parte di Carlo Borromeo, appena nominato arcivescovo di Milano. Quindi, a partire dalla data di costituzione della parrocchia (1628), ecco comparire i primi documenti ufficiali riguardanti la comunità parrocchiale di Baggio.

La torre campanaria

Attigua alla chiesa vecchia che vediamo oggi, c’è una torre campanaria (27 metri di altezza), questa sì, veramente antica, databile fra il 900 ed il 1000 (se ne fa menzione già nell’881). Recenti restauri hanno permesso di confermare che poggia effettivamente sul basamento originario di una torre ben più antica, quasi sicuramente di guardia, installata in epoca romana (probabilmente nel IV secolo), per il controllo delle campagne e delle vie di comunicazione , da e verso Vercelli e Novara. La torre comunicava col castello di Mediolanum (da cui distava in linea d’aria, circa 7 km), attraverso un sistema di segnali fatti normalmente con fuochi, fumo, oppure specchi.

I più antichi riferimenti dettagliati di questo campanile, s’incontrano negli atti delle visite pastorali: in quelli del 1604, piuttosto stringati, si dice che accanto alla chiesa vi è una torre campanaria: “E’ quadrata. Vi è una campana che si ritiene benedetta“. Vi è pure un orologio.

Ancora più essenziale, la descrizione segnata a margine della pianta del 1662. “Vi è un campanile e una campana rotta”.

Nel 1747, si registra una variante nel numero di campane, che ora sono diventate tre (non si sa se sia compresa quella rotta oppure sia stata sostituita).

Pare davvero strano che, studiosi come Cesare Cantù o Carlo Fumagalli o Luca Beltrami, pur avendo scritto in vario modo di Baggio, non abbiano mai ritenuto degno di menzione questo antico e prestigioso campanile, che figura oggi come una delle rarissime testimonianze delle origini del Romanico in Lombardia, arrivate integre fino ai giorni nostri.

Sembra che questa, abbia una torre gemella in pieno centro a Milano, quella blasonata della chiesa di san Satiro, in via Speronari angolo via Falcone, che, pare, sia stata costruita nell’ 875 d.C.. Fra le due comunque, questa, della povera periferia milanese, almeno esteriormente, è sicuramente più bella! Giudizio simile, del resto totalmente condiviso, si può trovare espresso in un appunto anonimo del 25 agosto 1931, conservato nell’esiguo fascicolo, che la Soprintendenza alle Belle Arti ha intestato a questa torre: “Si tratta del più bel campanile lombardo“.

Risulterebbe del 1929, l’ordinanza del Podestà di Milano (Baggio, dal 1923, era diventato un quartiere della città), che vietava l’uso delle cinque campane del campanile di Sant’Apollinare vecchia, a causa di crepe e lesioni, che si erano manifestate nella struttura della torre campanaria. Danni, per fortuna, di lieve entità, che però imponevano la necessità di un accurato consolidamento dell’intera struttura, lavori questi, che sarebbero stati eseguiti appena nel 2009, data in cui si accertò con certezza che l‘edificazione della torre, risalirebbe al X secolo. Tra i mattoni utilizzati per la sua costruzione, ne furono trovati alcuni, vicino al basamento, risalenti addirittura al IV secolo d.C., testimonianza di una probabile precedente presenza sul posto (o comunque in zona vicina) di una villa (extra-moenia), già in epoca romana.

È uno dei rari manufatti che, dopo aver messo a ferro e fuoco l’intera città di Milano nel 1162, non sono stati distrutti da Federico Barbarossa. Risulta infatti che Baggio, proprio perché risparmiata, abbia ‘ospitato, fra il 1162 ed il 1175, numerosi milanesi ‘sfollati’ in seguito alle distruzioni operate in città dall’imperatore.

La sagra di Baggio

E’ proprio a questa data (1628), che risale la prima sagra di Baggio, festa popolare che da quasi 400 anni si ripete annualmente!

Ndr. – La sagra (termine dal latino derivato dall’aggettivo sacer, all’accusativo sacrum, cioè «sacro») è una festa popolare di carattere locale e cadenza annuale, che nasce tradizionalmente come festa religiosa, celebrata in occasione di una consacrazione o della commemorazione di un santo (in genere il santo patrono), ma anche utilizzata per festeggiare il raccolto; in questo caso, la sagra di Baggio viene celebrata in ricordo della costituzione della parrocchia.

L’organo della chiesa

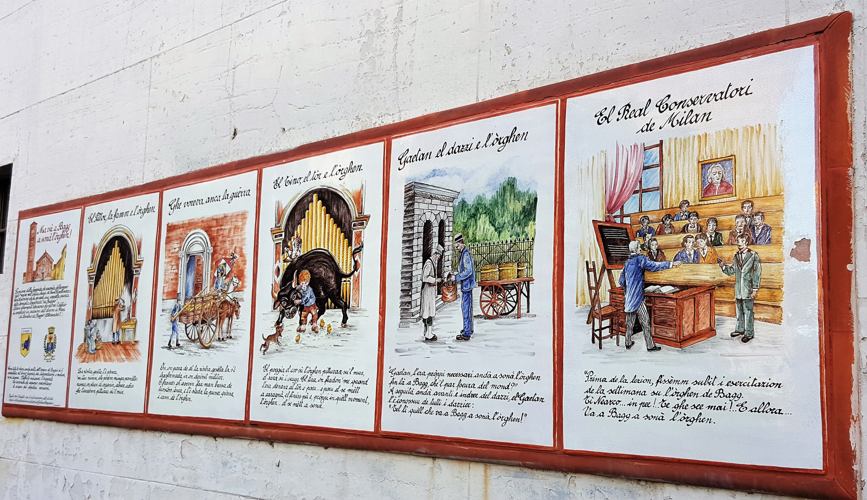

Uno dei motivi per cui questa chiesa è così nota a Milano, ma anche nel contado e oltre, è la particolare storia che riguarda il suo organo, al punto da coniare un modo di dire che oggi è sulla bocca di tutti:

“ma va a Bagg a sonà l’òrghen”

Da cosa nasce questa espressione tipicamente meneghina? Cosa vuol dire esattamente?

Nasce, probabilmente dalla voce, messa in circolazione da qualche burlone, che, nella chiesa vecchia di Sant’Apollinare in Baggio, esiste un organo ‘finto’, cioè dipinto sul muro … dire quindi “ma va a Bagg a sonà l’òrghen”, è un modo ‘elegante’ per mandare qualcuno a quel paese, poiché, se l’organo reale non esiste e, al suo posto, ve n’è uno dipinto su un muro, è evidente che è impossibile da suonare!

Appare comunque evidente che, dietro questo detto, debba esserci effettivamente qualcosa di vero. Del resto, basta andare a leggere le varie storie popolari. oggi riportate su altrettante ceramiche parietali 50x70cm, che si possono ammirare lungo il muro del sagrato sulla destra della facciata della chiesa, per rendersi conto che sicuramente ci deve essere stato in passato qualche evento particolare riguardante questo strumento musicale.

Da una veloce analisi, certamente alcune di queste, sono storie di pura fantasia, mentre per altre, c’è probabilmente qualche addentellato con la realtà.

Ma cosa raccontano queste leggende? quale la loro affidabilità nel tentativo di scoprire che cosa ci sia di vero in tutto questo?

Una prima leggenda popolare

Si racconta che, essendo la chiesetta originale ormai diventata insufficiente a contenere l’accresciuta popolazione del borgo, nel 1685, fu deciso di ampliarla; furono cosi raccolti, fra i fedeli, i fondi sia per le necessarie opere murarie, che per l’acquisto di un organo che fosse il vanto dei generosi parrocchiani e potesse allietare le funzioni nei dì di festa.

Purtroppo, verso la fine dei lavori, ci si accorse che, prima di aver provveduto all’acquisto dell’organo, erano già stati spesi tutti i soldi raccolti. Poiché, finita la costruzione dell’ampliamento, si stavano già organizzando i festeggiamenti per l’imminente inaugurazione e consacrazione della nuova chiesa, per non deludere i generosi donatori, si ricorse ad un trucco, passato poi alla storia. Ad un pittore venne richiesto di dipingere sulla parete di fondo appena rimessa a nuovo, una serie di canne simulanti la presenza dell’organo, in modo tale che lo strumento dipinto sul muro, facendo bella mostra di sé, traesse in inganno le non poche persone presenti.

Il trucco, come si può ben immaginare, suscitò scalpore, ma procurò pure generale allegria, invogliando la popolazione a tassarsi nuovamente per riuscire ad acquistare l’organo voluto da tutti.

Ecco perché il detto Va a Bagg a sonà l’òrghen, ha il significato di mandare qualcuno a fare qualcosa di impossibile!

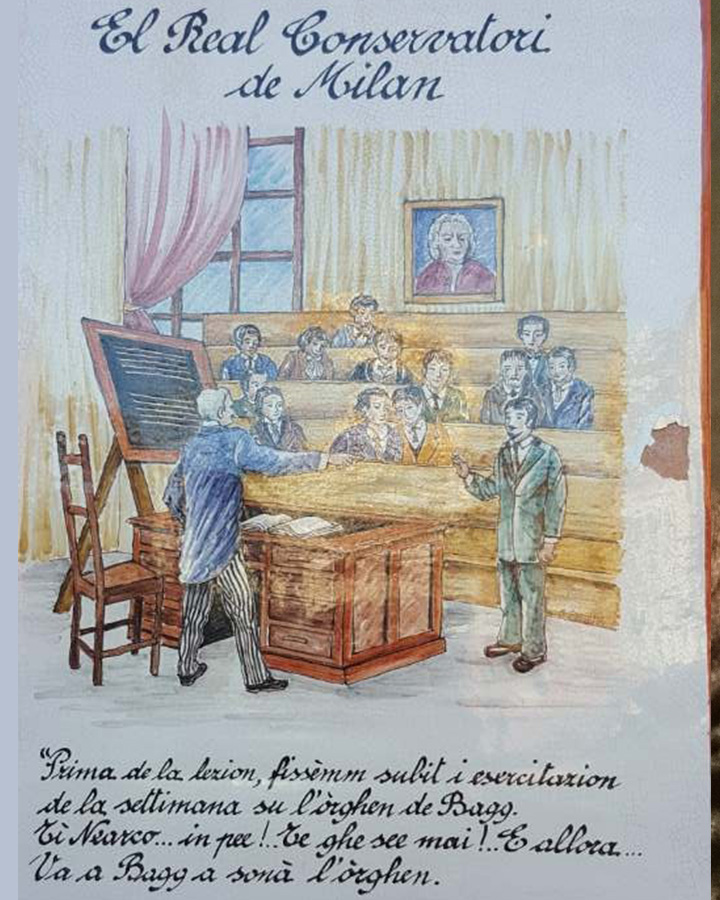

El Real Conservatòri de Milan

In un numero speciale del mensile cattolico L’angelo, dell’ agosto 1942, troviamo la più antica attestazione scritta di questo celebre detto.

Leggiamo: “Dunque è vero che a Baggio l’organo era dipinto sul muro?” E rispondiamo: “No; proprio no; non è vero; anche se ci sono persone che assicurano di averlo veduto”. E allora qual’è la spiegazione del famoso detto? Eccola:

“Quando in nessuna delle vicine parrocchie ancora esisteva l’organo, Baggio ebbe la fortuna di avere per parroco, un esimio amatore e cultore ed intenditore di musica (…..), che si fece premura di dotare la sua chiesa di un bellissimo organo (…..). Puntò in alto e volle niente meno che un Professore di Conservatorio (….. ). Ma i signori Professori, tutti lo sanno, non si scomodano per ogni inezia: ne avveniva così che, nelle feste solite, il signor Professore mandasse a sostituirlo, ora l’uno, ora l’altro dei suoi allievi. Quindi, alla vigilia delle feste, era il ritornello: “tu domani vai a Baggio a suonare l’organo”. La frase detta oggi, detta domani, ben presto divenne ritornello sulle labbra degli studenti che, prima sotto i baffi, poi anche apertamente, ne facevano delle belle risate (…..). E la frase uscì dalla scuola: si propagò per le strade, sulle piazze, valicò i monti, varcò i mari: e oggi non trovi paese dove non ti senti ripetere: “Va a Baggio a suonar l’organo”. [ rif. – Complesso monumentale di Sant’Apollinare in Baggio di M,Peruffo e G. Uberti ]

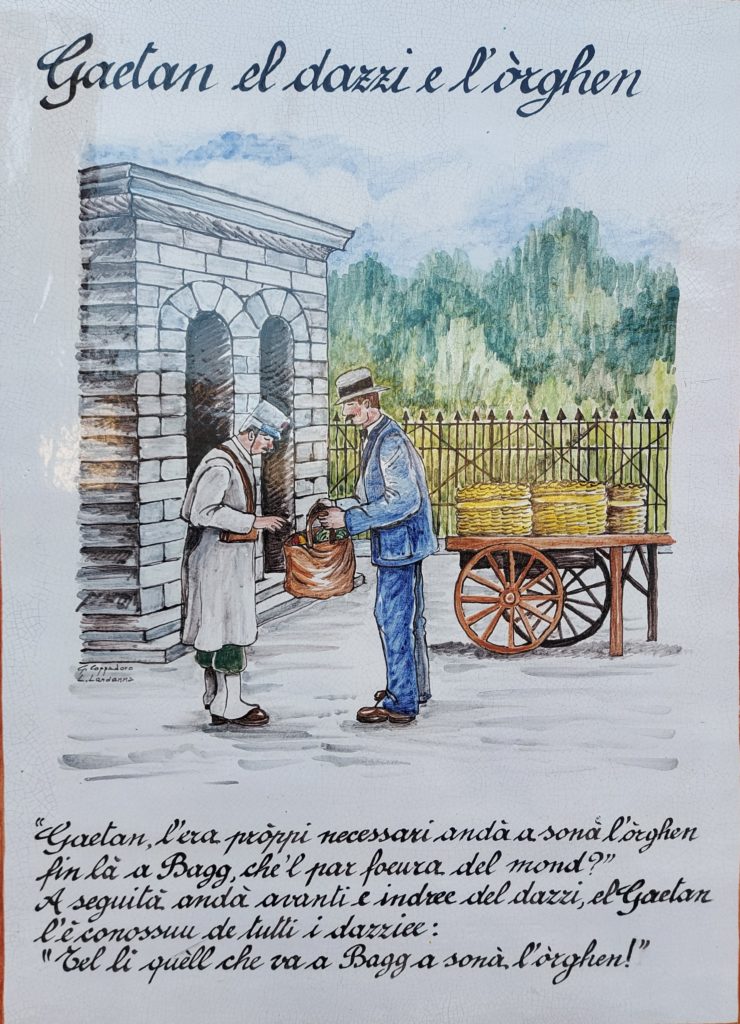

Gaetan, el dazzi e l’òrghen

L’organista Gaetano Medaglia, abitando a Milano città, era costretto, almeno 120 volte all’anno, a venire a Baggio per suonare l’organo della chiesa. I soldati del dazio di Porta Magenta, vedendolo passare così spesso, con ogni condizione meteorologica e diretto ad un paesino sperduto nella campagna lombarda, cominciarono a canzonarlo, dicendo fra loro: ‘Tel lì quèll che va a Bagg a sonà l’òrghen‘.

On concors per organista

L’esercito napoleonico aveva trafugato le canne dell’organo di Baggio per usare il piombo e farne dei cannoni. I baggesi, rimasti senza organo, per sopperire alla mancanza dello strumento in chiesa, ne dipinsero uno sul muro, suscitando naturalmente l’ilarità dei milanesi che erano venuti a conoscenza della cosa. Offesi per tanta ilarità della gente, i baggesi, per ripicca, pensarono di organizzare un concorso per assumere l’organista per la loro chiesa: gli ignari aspiranti organisti, provenienti da Milano e dal resto del contado per fare il concorso, si trovarono così beffati: l’organo che avrebbero dovuto suonare per la prova, era unicamente dipinto su un muro!

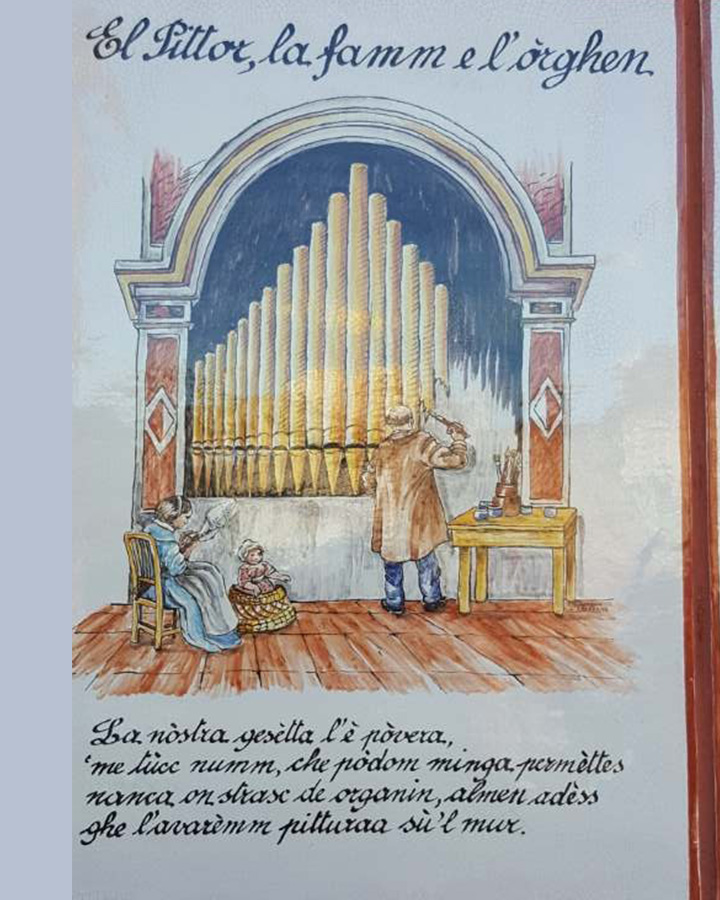

El Pittor, la famm e l’òrghen

E’ la leggenda relativa al pittore. la fame e l’organo. Un pittore in cerca di lavoro, si presentò un giorno al parroco di Baggio offrendogli la propria opera, in cambio di vitto e alloggio per sé e la sua famiglia. Impietosito per tale richiesta, il parroco che era pure lui privo di denaro, gli commissionò l’unica cosa che poteva permettersi; la realizzazione di un organo dipinto,

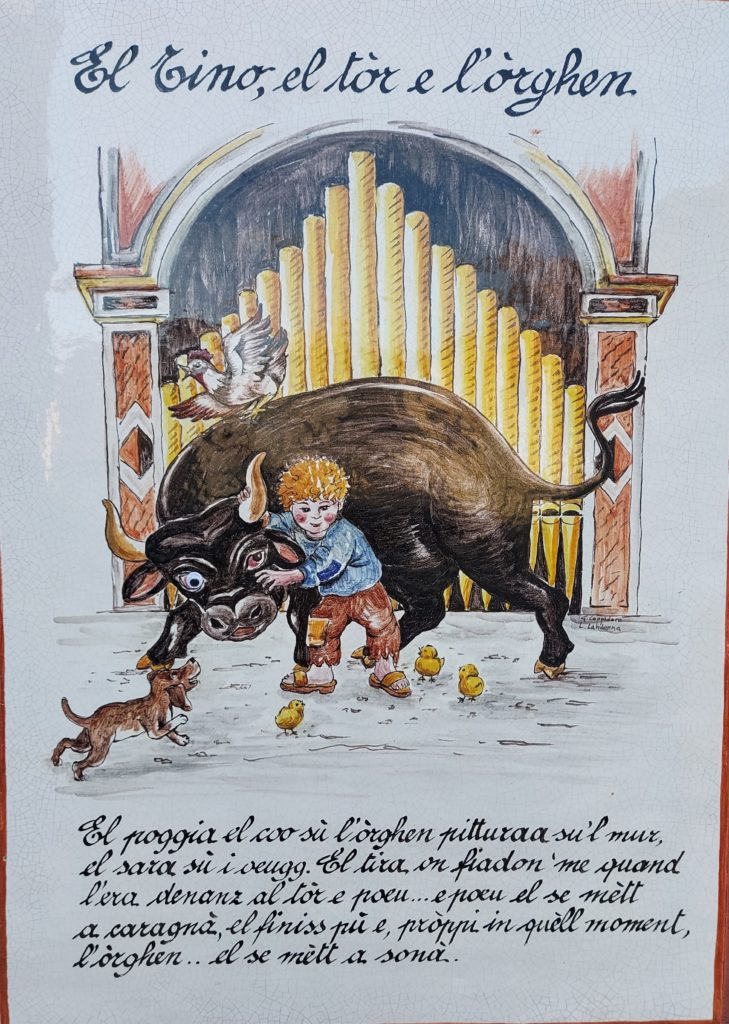

El Tino, el tòr e l’òrghen

Tino, ragazzino di 10 anni, amante degli animali della cascina, conosceva perfettamente il verso che questi facevano. Spesso andava nel bosco vicino, per imitare anche il verso degli uccelli. Una mattina, per divertimento, fece scappare dalla stalla, un toro, seminando, con un fuggi fuggi generale, il panico fra i contadini che lavoravano nel cortile antistante. Lui, che era l’unico a non avere paura, facendo il verso dell’animale, tranquillamente si avvicinò al toro agitato e riuscì a calmarlo, riportandolo poi nella sua stalla. Naturalmente, Tino le prese dai suoi per questa bravata e, per evitare di prendere le botte anche dai lavoranti che si erano spaventati, fuggì col suo cane, fuori dalla cascina, correndo in giro per le strade di Baggio. Rifugiatosi in chiesa, guardandosi in giro, vide sulla destra un organo dipinto sul muro e appoggiandovisi contro con la testa sul braccio, si mise a piangere per le botte ricevute da suo padre. L’organo, di rimando, cominciò a suonare da solo come per incanto, lasciando naturalmente stupiti i presenti ….

L’organo diventato “famoso”

La cosa davvero incredibile è che, grazie a questo modo di dire “ma va a Bagg a sonà l’òrghen”, e a tutte le leggende che lo rigusrdano, il fantomatico organo di Baggio diventò, ben presto, più celebre dei ben più blasonati organi del Cinquecento, addirittura più noto persino del doppio organo del Duomo di Milano, composto da 15.350 canne, 5 tastiere ecc. Diventò talmente popolare, da uscire dai confini del Comune.

Qual è la realtà?

Tanto per cominciare, sfatiamo subito la leggenda dell’organo ‘dipinto’ sul muro! È inutile cercarlo, perché proprio non esiste (almeno oggi)! Come detto, si tratta di pure fantasie di qualche vecchio burlone, tramandate di generazione in generazione, ed infiorate, in modo da sembrare vere. Comunque non è del tutto escluso che sia effettivamente esistito un organo dipinto su una parete, andata demolita nel corso delle ristrutturazioni della chiesa succedutesi negli ultimi secoli.

L’organo che c’è oggi è reale, magari un po’ malandato, perché avrebbe bisogno di un sano restauro, non solo esiste, ma suona pure! Nella sua versione attuale, ha 833 canne, suddivise in 14 registri ripartiti su una tastiera di 58 note (DO1-LA5), e su una pedaliera di 27 note (DO1-RE3).

Esistono documenti ufficiali, che dovrebbero mettere la parola ‘fine’ a tanti malintesi o ad interpretazioni errate. Tre, sono le fonti ove poter attingere informazioni al riguardo:

- Archivio di Stato,

- Archivio Storico Diocesano,

- Archivio Parrocchiale.

Essendo la vecchia chiesa di ‘Sant’Apollinare’ di Baggio oggi, quasi sempre chiusa, in quanto utilizzata solo in occasione di concerti, matrimoni od eventi speciali, il suo Archivio Parrocchiale, è stato spostato ed è reperibile presso la nuova parrocchia, una chiesa più grande, avente lo stesso nome della vecchia (cioè Sant’Apollinare nuova), in piazza Sant’Apollinare 7, distante non più di duecento metri dalla stessa.

Fra i documenti della vecchia chiesa, reperibili nella Fabbriceria della nuova, sono piuttosto scarsi i riferimenti all’esistenza e all’utilizzo di un organo.

Ndr. – Fabbriceria (istituzione a carattere laicale, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto) è l’ufficio che cura la gestione di beni, i cui redditi sono destinati alla conservazione dell’edificio sacro, nonché alle spese per l’esercizio del culto.

Purtroppo non avendo trovata traccia dei documenti relativi all’acquisto dello strumento, si pensa siano andati perduti. Non si sa quindi esattamente da quando la chiesa fu effettivamente dotata di un organo. Si è certi che non esistesse nel 1628, al momento della costituzione della parrocchia: fra le dettagliate clausole volte da don AnselmoIV, indicate nell’atto di costituzione della stessa, non ve ne è traccia. Si sa invece con certezza che, in data 24 febbraio 1717, vi era un organo a mantice in questa chiesa, in base a quanto riportato nell’atto di costituzione della cappellania del parroco (di Sant’Apollinare) Giovanni Battista Redaelli, e che, per la sua gestione e manutenzione, era stata assegnata una piccola rendita alla confraternita del Santissimo Sacramento. Tracce della presenza di organisti e alza-mantici, sono effettivamente rilevabili dai bilanci delle spese sostenute dalla parrocchia per l’utilizzo e la manutenzione dello strumento nel periodo 1793-1795.

Ndr. – Se negli strumenti a fiato l’aria viene immessa dalla bocca del suonatore, negli strumenti a mantice, l’aria subisce una spinta, tramite un movimento meccanico. Anticamente il mantice aveva la funzione di ravvivare il fuoco, attraverso l’aria pressurizzata che fuoriusciva da una sacca in pelle. Nella società di oggi, il mantice ha perduto la sua connotazione originaria e lo si ritrova in musica nella costruzione di vari strumenti musicali. Esempi ne sono la fisarmonica, l’organo, l’armonium, la concertina e la cornamusa irlandese.

Dopo un ventennio di silenzio (periodo napoleonico in cui, con tutta probabilità la chiesa, come tantissime altre in città, venne utilizzata come magazzino per le salmerie), ecco riapparire notizie dell’organo in un registro del 1822, riportante gli estremi del contratto e delle fatture pagate ad un organaro, tale Giberto Locatelli, che, oltre a suonare l’organo, ne curava pure la manutenzione. Altrettanto figura successivamente nel 1829, nuovo contratto stipulato con Gaetano Medaglia (l’organista della leggenda del dazio), corredato persino delle penali a suo carico in caso di assenza, oltre naturalmente agli estremi delle fatture di manutenzione dell’organo, a lui pagate negli anni successivi.

Demolizione e ricostruzione dell’antica chiesa

Ad inizio Ottocento, la basilica di Sant’Apollinare aveva circa 800 anni e li dimostrava davvero tutti. La chiesa abbisognava di urgente manutenzione straordinaria, cosa che l’usufruttuario non era obbligato ad effettuare perché l’intervento era di spettanza della proprietà. Il proposito di sollecitare gli eredi dei Baggio in quanto proprietari, ad effettuare i lavori di restauro, risultò sempre insistente, ma altrettanto privo di successo. Il proprietario del momento, marchese don Ferdinando d’Adda, dopo le numerose reiterate sollecitazioni d’intervento, aveva ribadito, con tono piuttosto irritato, in una istanza datata 29 novembre 1845, il proprio assoluto rifiuto a fare qualunque intervento, dimostrando anche di aver perso la pazienza: ‘se la parrocchia e il Comune di Baggio credono di essere ora divenuta inservibile la detta chiesa, non intendendo io di approvare le opere della ricostruzione, l’abbandonino, facciano quello che credono meglio per provvedersi d’altra chiesa parrocchiale, ma non pretendano che per avere il patrono concesso a loro graziosamente l’uso di quella chiesa, sia tenuto, per il deperimento di quella, a fabbricarne, ossia a donarne loro un’altra.‘

Ndr. – Alla morte nel 1809, di Francesco, ultimo esponente maschile della famiglia Baggio, il giuspatronato passò in eredità al nipote Gerolamo, figlio della figlia Francesca, sposata D’Adda, che divenne titolare e patrono del beneficio. Morto anche Gerolamo D’Adda nel 1825, il tutto passò in mano al figlio Ferdinando D’Adda.

Per oltre 30 anni vi fu un palleggio di responsabilità tra Parrocchia e Comune su chi si dovesse effettivamente accollare i lavori di messa in sicurezza del bene, la cui struttura era diventata davvero pericolante a causa dell’incuria e della mancata manutenzione per secoli. Così, si decise di abbatterla e ricostruirne una nuova ad immagine e somiglianza della precedente, solo un po più grande per poter ospitare un maggior numero di fedeli. L’abbattimento avvenne tra il 1870 ed il 1873. L’antico luogo di culto fu smontato pezzo per pezzo, colonna per colonna, capitello per capitello.

Si procedette dapprima alla demolizione e alla ricostruzione della parte absidale e del transetto, per poi proseguire con analoga procedura, alla zona centrale delle navate e, per ultimo, alla facciata.

L’organo, smontato pure esso, pezzo per pezzo, nel 1874, venne collocato, ad opera del Comune di Baggio, in un luogo sicuro, con l‘assicurazione che sarebbe stato risistemato nella sua sede, a completamento dei lavori di ricostruzione della nuova chiesa.

Purtroppo, dovendo reperire fondi per il rifacimento dell’opera, c’è chi afferma che il Comune vendette all’asta, al miglior offerente, alcune delle antiche colonne, capitelli, legni, e quant’altro poteva essere di interesse. Per cui oggi, il complesso è stato rifatto sulla falsariga del precedente, ma purtroppo, con pezzi ricostruiti ex-novo. A parte alcuni reperti originali conservati presso il Museo Archeologico di Corso Magenta, le colonne e i capitelli originali di questa chiesa, che magari oggi abbelliscono il parco di qualche villa dei dintorni, non sono più ricuperabili, avendo perso ogni traccia documentata dei compratori di allora.

Che fine ha fatto l’organo originale?

I lavori di ricostruzione della chiesa furono completati verso la fine del 1875 e venne riconsacrata, ma l’organo che il Comune avrebbe dovuto provvedere a rimettere in sede, non fu ricollocato al suo posto. Come mai? Sconsideratamente, l’organo originale smontato a pezzi, era stato sistemato in un magazzino evidentemente non molto adatto allo scopo. L’umidità aveva, in quei pochi anni, deteriorato gran parte dei vari pezzi dell’organo, al punto da renderne impossibile il riutilizzo e a convincere l’Amministrazione Comunale a deliberare l’acquisto di un nuovo strumento, in sostituzione.

Come risaputo, la burocrazia è lenta. Fra la presa di coscenza del danno irreparabile, l’approvazione dello stanziamento dei fondi necessari e l’iter delle pratiche burocratiche per l’acquisto di un nuovo strumento, passarono ben 13 anni prima che, appena nel 1888, venisse finalmente fatto l’ordine per un organo alla ditta Giovanni Marelli, su progetto di Polibio Fumagalli (docente di organo al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e Maestro di cappella a San Celso). Bisognerà aspettare pertanto ulteriori tre anni, fino al 1891, prima del collaudo del nuovo strumento, corredato della Cantoria e della Cassa dell’organo, progettati dall’ing. Bernasconi.

La chiesa rimase effettivamente per 16 anni (1875-1891) senza il suo organo. È molto probabile quindi, che proprio in questo lasso di tempo, sia stato coniato il famoso detto popolare:

“ma va a Bagg a sonà l’òrghen”

per schernire i baggesi, vittime dell’incuria dell’Amministrazione Comunale, che, dopo essersi assunta l’impegno della conservazione del vecchio strumento, non era stata capace di preservarlo dal degrado. Non solo aveva distrutto un organo antico, ma per 16 anni, praticamente un’intera generazione di baggesi, era stata così privata della musica di uno strumento che aveva allietato i loro genitori e nonni, durante le funzioni e le cerimonie in quella chiesa, fin dall’inizio del Settecento.

Conclusione

L’organo attuale è frutto del rifacimento effettuato dalla ditta Rossi, ormai un secolo fa (1925), utilizzando gran parte del materiale fonico dell’organo Marelli precedente. Indubbiamente, per tornare agli splendori di un tempo, questo organo, che ha tanto contribuito alla popolarità del borgo, dopo tanti anni di onorato servizio, avrebbe ora nuovamente urgente bisogno di manutenzione, dopo il restauro della chiesa, che denuncia oggi vistose infiltrazioni d’acqua dal tetto. Saranno così sensibili e capaci le Istituzioni locali a reperire i finanziamenti necessari per salvare questa chiesa e quest’organo prima che tutto vada, un’altra volta, in deperimento totale? Ai posteri, l’ardua sentenza!

Classe 1941. Laureato in ingegneria elettronica: triestino di nascita, milanese di adozione. L’interesse per la storia, l’arte e la natura, ha sempre destato la mia curiosità e passione, fin da giovane. Ora che non lavoro più, e posso dedicare maggior tempo ai miei hobbies, mi diletto a fare ricerche storiche sulla città, sui suoi costumi, sui suoi monumenti, su come viveva la gente, sugli aneddoti poco noti, sui personaggi che, in vario modo, hanno contribuito a rendere Milano, la città che è oggi, nota in tutto il mondo.

Cosa stai cercando?

Mappe personalizzate di Divina Milano

Scopri curiosità, personaggi e luoghi sulla nostra mappa. Cliccando sulle icone leggi un piccolo riassunto e puoi anche leggere tutto l’articolo.

Il centro

Il Castello