La storia della Ghita del Carrobbio

Sommario

TogglePremessa

La leggenda, come si sa, è un tipo di racconto molto antico, appartenente alla tradizione orale che fa parte del patrimonio culturale di un popolo. Nella narrazione, di solito, il reale si mescola con l’immaginario ed è questa la ragione per cui, di ogni storia, quella della Ghita compresa, esistono più versioni, anche abbastanza diverse fra loro. Fra quelle lette, per gli episodi raccontati ed i protagonisti coinvolti, questa mi sembra la più verosimile ed aderente alla realtà.

I fatti di questa storia, accaduti a Milano fra il 1563 e il 1565, nel lungo periodo di dominazione spagnola, non si limiterebbero alla sola tradizione orale, ma vi è chi dice che sarebbero pure documentati dalle cronache del tempo (ndr. – qui il condizionale è d’obbligo), cosa questa, che darebbe maggior sapore di realtà al tutto. Oltre a coinvolgere comune gente del popolo, fece allora davvero scalpore (e penso lo farebbe sicuramente anche oggi), l’implicazione di alcune fra le massime autorità civili, militari ed ecclesiastiche dell’epoca, con tanto di nomi e cognomi dei protagonisti, a comprova della presunta veridicità delle notizie.

Naturalmente, la vicenda era troppo eclatante per non indurre qualche novelliere dell’epoca, a ricamarci sopra, e a romanzare i fatti, forse più del necessario. Comunque, sono incredibili le violenze ed i soprusi dei potenti sulla povera gente, episodi che non fanno che confermare che, quanto descrive Alessandro Manzoni nel romanzo ‘I Promessi Sposi‘, riguardo le angherie che, una sessantina d’anni più tardi, avrebbero subito Renzo e Lucia, è tutto vero e per nulla, frutto di fantasia.

La vicenda, rianalizzata da uno storico, Giovanni Biffi, venne poi pubblicata, sotto forma di romanzo a puntate, nel 1862 sul giornale milanese ‘la Politica del Popolo‘.

Chi era questa ‘Ghita‘

Ghita, come si può facilmente intuire, sta per Margherita. Nel 1563, aveva solo quindici anni, ma per com’era sviluppata, Margherita Sebregondi ne dimostrava sicuramente qualcuno di più. Essendo indubbiamente la ragazza più carina del quartiere, era già conosciuta da tutti come la ‘Ghita del Carrobbio‘.

Rimasta orfana di genitori fin da piccolina, abitava presso una zia, in una delle case del Carrobbio, lavorando come sartina. Quando usciva con le sue amiche, sapeva benissimo che gli sguardi della gente erano tutti per lei: le donne l’ammiravano con invidia, gli uomini con inconfessabile, peccaminoso desiderio. Non era il tipo che se la tirava, anzi, erano ben lungi da lei atteggiamenti di superiorità, cosa questa, che la faceva molto apprezzare per la sua estrema semplicità e la sua grande riservatezza.

Si era pazzamente innamorata di un giovane, il suo primo e unico amore, tale Francesco Soncino, (Cecco per lei), naturalmente bellissimo ai suoi occhi. Non ci volle molto perché anche lui, che aveva qualche anno più di lei, si invaghisse perdutamente di quel fiore di ragazza. Come Ghita, anche Cecco era figlio del popolo, un ragazzo serio e di buoni principi. Si erano conosciuti incontrandosi o, meglio, scontrandosi proprio sulle scale di casa: lui saliva carico di pacchi, lei stava scendendo di corsa e lo urtò involontariamente. Si guardarono negli occhi e, scoccata la scintilla, fu amore a prima vista per entrambi. Scambiando due parole, Ghita scoprì che abitava pure lui lì nel suo stesso caseggiato, due piani sopra di lei. Da allora, cominciarono a frequentarsi. Per lei, lui aveva una unica pecca, che però la faceva soffrire tremendamente: era troppo spesso via, anche per lunghi periodi, perché, come tanti altri ragazzi della sua età, amando le avventure rischiose, si era arruolato nell’esercito e, dopo solo un anno di attività, si era già conquistato il grado di capitano, combattendo valorosamente con le truppe reali spagnole, diverse battaglie contro gli Ugonotti, sia nelle Fiandre, che altrove. Attualmente stava ultimando la ferma militare, prima di congedarsi definitivamente. Quando sarebbe tornato a Milano, l’avrebbe sposata e si sarebbe dedicato a qualche altra attività meno pericolosa.

Siamo nel 1563

PILLOLE DI STORIA

Morto nel 1535, l’ultimo degli Sforza, Francesco II (figlio di Ludovico il Moro), il Ducato di Milano era finito sotto la dominazione spagnola, dapprima con Carlo V d’Asburgo e successivamente, dal 1556, con suo figlio Filippo II.

La politica estera di Filippo II, fu determinata da una combinazione di fervore cattolico e di zelo dinastico. Infatti, Filippo II interpretò il ruolo proprio e della Spagna, come quello del principale difensore dell’ortodossia cattolica nei confronti dei turchi ottomani e degli eretici protestanti. Tale lotta lo impegnò per tutta la vita, né mai cedette a compromessi: combatté contro le eresie anche su più fronti, piuttosto che concedere la libertà di culto nei suoi territori. Tale rigida politica fu applicata, in primo luogo, nei Paesi Bassi dove, durante il regno di Carlo V, il protestantesimo e il calvinismo avevano posto profonde radici, e poi, negli altri paesi del suo vasto regno. Pertanto, abbandonando le cautele paterne, irrigidì le sanzioni e impose tribunali speciali per sradicare ogni focolaio eretico. Cosa analoga avvenne naturalmente anche in Italia, dove, con lui, il tribunale dell’Inquisizione tornò nuovamente in auge.

NOTA

L’Inquisizione era stata istituita ufficialmente già nel XIII secolo, da Papa Gregorio IX (pontif. 1227-1241) e affidata ai domenicani. Nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere un’arma esclusivamente religiosa contro i veri eretici. Era stata infatti chiamata ‘Inquisizione Pontificia‘ essendo stata aggregata al Sant’Uffizio, notoriamente uno dei dicasteri più importanti della Curia Romana. Diffusa in tutti gli Stati allora sottomessi alla Spagna, e quindi anche nel Ducato di Milano, divenne ben presto un’arma di governo. La usò pesantemente re Filippo II di Spagna (1527-1598), tanto che, da allora, fu chiamata ‘Inquisizione Spagnola’.

In nome di Filippo II di Spagna, la usarono i suoi luogotenenti, non solo contro gli eretici, le streghe, i maghi e le fattucchiere, ma anche per compiere soprusi e vendette, essendo a quei tempi, estremamente facile accusare qualcuno di stregoneria. Il governo spagnolo fu subito mal visto, per non dire addirittura odiato dalla popolazione milanese, perché i suoi governatori erano avidi, esosi, presuntuosi e non conoscevano il significato della parola ‘giustizia’. ‘Viva l’Arcivescovo e morte agli Spagnoli‘ era lo slogan più urlato dal popolo, durante le manifestazioni e le pubbliche cerimonie.

Quell’anno (1563), il governatore di Milano. era Don Consalvo Ferrante di Cordoba, duca di Sessa, settimo governatore in ordine di tempo, nominato dal sovrano spagnolo Filippo II.

Erano ormai mesi che Cecco, distaccato coi suoi soldati nei paesi del nord Europa, non dava più sue notizie e Ghita, naturalmente preoccupatissima, temeva sempre il peggio. Né lei poteva sperare di avere da altri, informazioni sul suo conto: il suo Cecco non aveva parenti e solo pochissimi amici, spessissimo via, pure loro. Quando li sapeva a Milano, li contattava, sperando di avere da loro qualche sua notizia. Né le era di particolare conforto, il raccomandarsi nelle sue preghiere alla Vergine o il confidare alle amiche più vicine, le proprie pene di cuore. Nessuno era naturalmente in grado di aiutarla. Probabilmente era anche colpa di Cecco; scriveva pochissimo e la corrispondenza dai vari fronti non funzionava affatto: non essendoci altri mezzi per comunicare, spesso l’assalivano pensieri lugubri, o improvvise gelosie. Era forse morto in battaglia? E se in queste lunghe assenze, qualche altra biondina, più maliarda di lei, lo avesse stregato al punto da fargli dimenticare la sua Greta? Dubbi questi, che s’insinuavano nella sua mente, facendole trascorrere in lacrime, notti insonni.

L’amica subdola

Una delle sue amiche in particolare, probabilmente più interessata delle altre al suo Cecco, le aveva suggerito, per avere sue notizie certe, di rivolgersi ad un mago famoso, uno che, a dir suo, era davvero bravissimo: solo lui, dimostrandole d’indovinare perfettamente il suo passato, le avrebbe potuto infondere la fiducia necessaria nell’accettare la sua chiaroveggenza nella predizione del futuro, riguardo il suo fidanzato. Dinanzi a tale proposta, Ghita era molto scettica e titubante. Non era mai stata da un chiaroveggente ed essendo anche molto religiosa, diffidava di tutto ciò che, anche da lontano, ‘sapesse di stregoneria’. D’altra parte, ne conveniva lei stessa, se questo poteva essere un modo per avere qualche notizia ‘certa’ del suo Cecco, sicuramente, anche se a malincuore, avrebbe tentato pure questa strada.

Chi era il mago?

Bargniff-Bargnaff, era questo il nome d’arte dell’infallibile stregone (al secolo Isidoro Strongoli) che riceveva i suoi clienti nel casolare, subito oltre il Ponte delle Pioppette.

CURIOSITA’ SUL NOME D’ARTE

La leggenda narra che il ‘Bargniff ‘sia un mostro che si nasconda negli acquitrini, nei canali, in qualsiasi corso d’acqua e che attenda con pazienza il passaggio di viandanti inconsapevoli e sprovveduti per porre degli indovinelli. Fin qui, niente di ché, ma va detto che nessuno riuscirebbe a rispondere alle domande poste in modo truffaldino e che quindi la pena per non avere risposto correttamente, sarebbe finire gettati nelle gelide acque, andando incontro ad una morte certa, dal momento che, una volta in acqua, la vittima sarebbe aggredita dalla creatura che, sghignazzando, lo terrebbe sotto fino a fargli esalare l’ultimo respiro gorgogliante.

Ndr. – Lasciandosi alle spalle lo scomparso ponte di porta Ticinese, seguendo il corso della Fossa interna del naviglio in direzione corso Italia (quindi lungo via Molino delle Armi), s’incontrava, un tempo, il ponte delle Pioppette, così chiamato per la vicinanza all’omonima viuzza, uno dei terraggi delle mura medievali.

Una domenica mattina, dopo tanti tentennamenti, Ghita prese coraggio e si decise ad andare dal mago. Si vestì tutta elegante, col vestito della festa. Vergognandosi di dire alla zia che andava dal mago, le inventò una scusa e se ne uscì da casa, diretta all’indirizzo del chiaroveggente, indicatole dall’amica.

Arrivata al Ponte delle Pioppette, non lontano da casa sua, passò davanti ad un gruppetto di soldati che, finito il loro turno di guardia notturna nei luoghi sensibili della zona, si erano dati appuntamento lì, per scambiare due chiacchiere. Ovviamente al suo passaggio, vi fu un coro di apprezzamenti nei suoi confronti e, come si fu allontanata, i giovani continuarono a seguirla con lo sguardo notando che subito oltre il ponte, si era fermata a bussare all’uscio rustico di una casupola semi-fatiscente. Sopra lo stipite della porta di quella casa, vi era inchiodato un gufo, insegna ufficiale dello ‘studio‘ di Bargniff-Bargnaff.

Come Ghita bussò timidamente a quell’uscio, il cuor suo ebbe un sussulto. Un omiciattolo insignificante, con una zimarra di stoffa verde a ricami di un rosso sbiadito, venne subito ad aprirle, quasi la stesse attendendo. Chiaramente era lui, il Bargniff-Bargnaff di cui le aveva parlato l’amica. La ragazza entrò con passo svelto, ma con l’ansia in gola e il cuore a mille. Il cosiddetto ‘studio‘, era un antro buio, umido e squallido, per nulla rassicurante. La colpirono diversi simboli di stregoneria alle pareti e sul soffitto di quel ambiemte: un molosso ringhioso nei suoi confronti, fu messo a tacere dal suo padrone con poche, oscure parole; un gatto nero, saltando da una credenza, le passò davanti miagolando e soffiando; una cornacchia svolazzò su un piccolo tavolo ingombro di carte da gioco, mentre un grosso gufo meccanizzato su un trespolo a parete, mosse le ali al suo passaggio; appeso a soffitto un finto serpente si muoveva di continuo. Nel mezzo della stanza, vi era un altro tavolo coperto da un lurido tappeto verde, ingombro di fornelli e di alambicchi. Lungo la parete di fondo del locale, un divano semi-sgangherato.

L’omiciattolo mieloso, dopo essersi pesantemente profuso in lodi sulla bellezza di Ghita, la invitò a sedere al tavolo, fra gli alambicchi. Pronunciato un rituale di frasi incomprensibili, le promise una serie di rivelazioni stupefacenti se avesse assecondato le sue richieste. Poi, rendendosi conto che lei si sarebbe sicuramente opposta alle sue pretese, improvvisamente mutò atteggiamento, cambiando tecnica d’approccio. Dopo averla a lungo fissata con occhi spiritati e lussuriosi, convinto di essere riuscito ad ipnotizzarla, biascicando con la sua bocca deforme e semi-sdentata, le ordinò di sciogliersi la treccia dei capelli e di aprire il corsetto. Ma Ghita, per nulla ipnotizzata, intuite le perverse intenzioni del soggetto, a sentire queste sue pretese, fu assalita dalla paura. Opposto un netto rifiuto alle sue richieste, tentò di scappare verso l’ingresso. Più lesto di lei, il mago d’un salto, le fu sopra e, graffiandola con le sue mani, riuscì pure a strapparle di dosso il corsetto, mettendo a nudo il suo splendido seno. Ghita sopraffatta, sentendosi venir meno, cacciò un urlo di richiesta d’aiuto e crollò a terra svenuta; lui non si perse d’animo, prese il corpo esanime della giovane, e trascinandolo, lo adagiò sul lurido divano in fondo alla stanza.

Intanto, da un passaggio segreto nascosto da una tenda dietro al tavolo, sbucò un gentiluomo ben vestito, che ammirato quel corpo in fiore disteso sul divano, si chinò tentando di rianimarlo mentre il mago tutto tronfio per la preda catturata, sogghignava soddisfatto in attesa della ricompensa in danaro. che il signore gli aveva promesso.

Udito dal ponte il grido di aiuto proveniente proprio dalla casa ove era entrata la ragazza, i soldati che erano ancora lì a cazzeggiare, decisero d’intervenire immediatamente. Col calcio dei fucili tentarono di sfondare la porta di quell’antro; udendo quei colpi insistenti alla porta, il nobile signore che si era inginocchiato davanti al corpo di Ghita nel tentativo di rianimarlo, si alzò sconcertato e, dopo un attimo d’indecisione, pensò bene a defilarsi dietro la tenda da cui era venuto, mentre il mago, di fronte ai reiterati colpi dei soldati, andò all’uscio ad aprire. I militari, fatta irruzione in quella stanza e vista la ragazza semisvestita riversa sul divano che stava rinvenendo, intuito cosa doveva essere accaduto, prelevarono sia il mago che la ragazza, portando entrambi al comando di polizia più vicino.

Finirono in galera entrambi, in due distinte celle del Palazzo del Capitano di Giustizia. L’accusa per il mago fu di stregoneria e di lenocinio. Ghita non ebbe alcuna imputazione, ma fu tenuta chiusa in cella a meditare …. mentre fuori sua zia e le amiche, ignare di quanto le era accaduto, la cercavano disperatamente, non sapendo dove fosse finita.

Ndr. – All’epoca, il Capitano di Giustizia alloggiava nel Palazzo Arcivescovile. Il palazzo dei tribunali in piazza Beccaria, attualmente occupato dal comando dei vigili urbani, venne costruito appena al principio del ‘600

Chi era il gentiluomo in casa del mago?

Il nobiluomo apparso e scomparso in casa del mago, era il Marchese Don Alfonso Carpano, fratello di donna Isabella, moglie del Governatore Don Consalvo Ferrante di Cordoba. Don Alfonso era nato da nobilissima famiglia di quella città dell’Andalusia, in Spagna: essendo rimasto senza altri parenti, che la sorella, si ritrovò ricchissimo, a gestire l’immensa fortuna accumulata dai suoi, cosa che gli permise di soddisfare ogni tipo di capriccio, ogni tracotanza, dimostrando disprezzo per chi gli stava attorno e non lo assecondava nelle sue trame viziose, nel suo orgoglio e nella sua prepotenza.

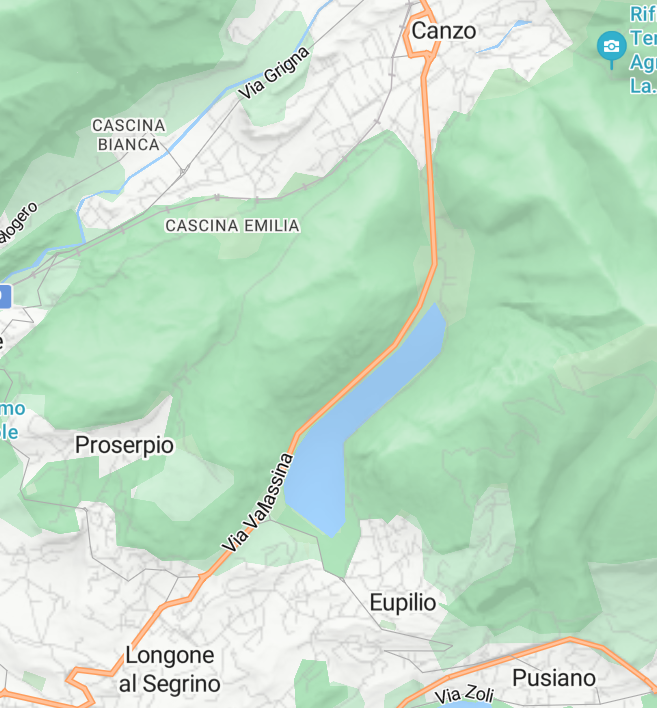

A tirar fuori Ghita dai guai, fu proprio Don Alfonso, che, nel tentativo di rianimarla in casa del mago, era rimasto colpito dalla sua straordinaria bellezza, al punto da decidere di volerla assolutamente tutta per sé. Ricattando il cognato governatore e vantando un antico favore che gli aveva fatto per salvarlo da un impegno d’onore, era riuscito a farsi fare da lui, un ordine per il Capitano di Giustizia, per farsi consegnare la ragazza tenuta in prigione, unicamente perché trovata seminuda in casa del mago. Di sera tardi, andò lui stesso a prelevarla alla prigione e, sistemata in una lettiga e scortata dai suoi bravi, la portò nottetempo nel suo castello di Galliano. a Piano d’Erba, in Brianza.

Al castello di Galliano

Dopo la traumatica esperienza in casa del mago, e la quindicina di giorni trascorsi in quella sporca cella a disperarsi e a meditare sulle sue sventure, quell’imprevisto, sconosciuto salvatore che l’aveva tirata fuori dalla prigione, le pareva davvero un angelo calato dal cielo. Don Alfonso (di cui lei, essendo svenuta, non poteva ricordarsi), le era apparso un soggetto rassicurante, dai modi cortesi, un vero signore, insomma. L’avevano rincuorata le sue assicurazioni che presto sarebbe stata liberata e avrebbe potuto tornare dai suoi cari.

‘Anche dal mio Cecco?‘ gli aveva ingenuamente chiesto lei. Leggermente stizzito da quella domanda, lui era riuscito comunque a dominarsi. ‘Certo, lo rivedrete, ma ora occorre che stiate buona e che rimaniate nascosta lontana da tutti e da tutto‘, le aveva risposto lui.

Di buon mattino, la comitiva giunse al castello di Galliano. Per Ghita era già pronta una stanza lussuosa con vista sulla pianura lombarda e, in lontananza, sul lago del Segrino. Aveva ogni agio e comodità, persino un servitore a disposizione, cibi ricercati a volontà, fiori e profumi ovunque. Certo, una camera così non l’aveva mai vista in vita sua! Ma anche quella era pur sempre una prigione, dorata finché si vuole. La porta della sua camera era stata chiusa a chiave dall’esterno e non le era quindi consentito lasciare la stanza.

Rimase sola, rinchiusa lì, per due lunghi giorni: la mattina del terzo, mentre stava alla finestra ad ammirare il panorama, fu presa dallo spavento, udendo il sordo rumore dello scorrimento di un chiavistello non proveniente dalla porta, ma da una delle pareti laterali della stanza. Solo quando si aprì, si rese conto dell’esistenza di una porticina segreta tanto ben mimetizzata nella parete che, in tre giorni che era lì, non si era accorta della sua esistenza. Sulla soglia vide comparire, in vestaglia da camera, colui che l’aveva tirata fuori dalla prigione. Ghita, felice di rivederlo, gli corse incontro inginocchiandosi davanti a lui, per baciargli la mano, in segno di gratitudine per quanto aveva fatto per lei. Lui la fece alzare e, dopo i convenevoli di rito, e averla rincuorata rinnovandole la promessa che sarebbe stata presto liberata, azzardò una carezza, alla quale lei seppe sottilmente sottrarsi. Un minimo di ritrosia delle ragazze alle sue avances, non dispiaceva a Don Alfonso. Con tecnica collaudata, già sperimentata con tante altre prima di lei, iniziò a prometterle vestiti, gioielli, una vita da gran dama riverita ed ossequiata, solo se naturalmente, avesse soddisfatto i suoi desideri.

Ma Ghita, testardamente, rifiutava ogni agio: non chiedeva altro che tornare a casa sua, da sua zia, dal suo amato Cecco. Don Alfonso, pur di farla cedere, le promise tutto ciò che lei più desiderava. Ingenuamente lei credette fiduciosa che lui avrebbe mantenuto le promesse fatte, senza dare nulla in cambio. Riavvicinandosi a lui, gli prese la mano e accostandola al suo seno, gli fece toccare lo scapolare della Vergine e più sotto, in un leggero involto, pure la ciocca di capelli biondi del suo Cecco.

Ndr. – Una forma ridotta dello scapolare, chiamata anche abitino, ideata per i laici che siano devoti alla Vergine Maria e frequentatori delle celebrazioni dell’Ordine carmelitano, viene portata a scopo devozionale, ed è oggi un segno approvato dalla Chiesa cattolica. È costituita da due piccoli pezzi di stoffa del colore dell’abito dell’ordine, uniti da nastri e portati sul petto e sulla schiena. Sulla stoffa sono raffigurati Gesù e Maria. Lo scapolare deve essere benedetto da un sacerdote durante la cerimonia di imposizione.

Ma la mano di lui, totalmente disinteressata a toccare quei pegni d’amore. scivolò subito lì intorno, alla ricerca di qualcosa di molto più stuzzicante, che strinse subito dolcemente: a quel contatto, il suo viso cambiò di colore, gli si mutarono i lineamenti, un desiderio intenso di piacere e di possesso, trasparì dalle sue labbra contratte e dal suo sguardo spiritato. Mentre con le sue mani tentava di ghermire quelle membra che cercavano di sfuggirgli, il demone della lussuria si scatenò in lui. Ghita, spaventatissima, si rifugiò in un angolo della stanza, le braccia incrociate sul seno a protezione dello scapolare in atto di estrema difesa, invocando la Vergine con voce strozzata. Don Alfonso la raggiunse, la trascinò sul letto, ve la depose e proprio quando stava per immobilizzarla, un forte bussare alla porta della stanza lo costrinse a mollare la preda, a sollevarsi, ricomporsi e a mettesi in mezzo alla stanza, prima di gridare ‘Avanti’. Era Diego, il suo maggiordomo, che veniva a annunciargli una visita importante. ‘Imbecille!‘ sussurrò il Marchese uscendo furioso dalla camera, seguito dal suo maggiordomo. ‘Grazie Madonna!‘, sospirò Ghita, baciando lo scapolare. La Vergine aveva ascoltato le sue implorazioni.

Il Marchese non era a conoscenza che il suo maggiordomo Diego, fosse amico di Francesco Soncino, il Cecco della Ghita. I due avevano conoscenze comuni fra i frequentatori dell’Osteria del Cavallino al Carrobbio: erano quasi tutti soldati e graduati, reduci dai campi di battaglia in giro per l’Europa, a quei tempi perennemente sottosopra. Ghita era conosciuta da tutti sll’Osteria, l’unico che diceva di non conoscerla o, meglio, faceva finta di non sapere chi fosse, era don Alfonso!

Cecco a Milano

Dopo lo scorno subito nell’ultimo incontro avuto con Ghita che lui aveva deciso di volere tutta per sé, aveva chiesto a Diego d’informarsi chi fosse questo Cecco che aveva irretito la fanciulla, e di trovare chi non avrebbe avuto scrupoli a farlo sparire dalla circolazione, ovviamente dietro lauto compenso. Un Grande di Spagna, ricco come lui, si sarebbe potuto permettere questo ed altro per eliminare un rivale! Ci si può immaginare il povero Diego, combattuto fra l’obbedienza giurata al suo signore, e l’amicizia con Cecco a cui non intendeva minimamente fare un torto.

CURIOSITA’ SUI GRANDI DI SPAGNA

Nel 1520, dopo l’ incoronazione di Carlo V come imperatore del Sacro Romano Impero, il re creò una differenziazione tra i semplici “titolati” (coloro che possedevano un titolo di nobiltà) e i “grandi” (grazia concessa dal sovrano e che si accompagnava al titolo nobiliare), concedendo il trattamento di “cugini” (già esistente) ai grandi di Spagna e quello di “parente” al resto dei titolati. Il primo titolo era congiunto con il diritto di cobertura, che voleva dire il diritto di rimanere a capo coperto in presenza del re (da qui la tradizionale formula di concessione della dignità: ¡Cubríos!). Tra le altre prerogative vi era quella di potersi sedere in presenza del re, e di non poter essere arrestato, se non su espresso ordine del monarca.

[ rif. – Wikipedia ]

Nell’ultima delle battaglie in Francia. cui aveva partecipato, Cecco era stato ferito seriamente. Dimesso, dopo essere stato a lungo ricoverato in un ospedale del Paese, finalmente in licenza, era corso a Milano per riabbracciare la sua Ghita. Non avendola trovata, aveva chiesto in giro agli amici, ma nessuno l’aveva vista da giorni, né aveva idea dove potesse trovarsi. Ma l’amore, si sa, se vero, può superare qualsiasi ostacolo, a maggior ragione se sorretto da uno spirito intraprendente come quello di Cecco.

Fra gli avventori dell’Osteria del Cavallino, vi erano alcuni bravi alle dipendenze delle più prepotenti famiglie di Milano: naturalmente, vi bazzicavano pure quelli del Marchese Don Alfonso Carpano. Da mezze parole captate discorrendo con costoro, e da altre informazioni raccolte in giro, Cecco, anche se non gli fu possibile ricostruire i fatti nella loro esatta dinamica, ebbe la certezza che la sua Ghita si trovava prigioniera del Marchese Don Alfonso Carpano, al castello di Galliano (Eupilio). Partì subito per quella località sia per avere più dettagliate informazioni, che per affrontare il Carpano e farsi restituire da lui, la sua donna.

A smorzare subito le illusioni di Cecco, all’oscuro di quanto fosse infido e prepotente Don Alfonso, e a metterlo al corrente della situazione, provvide un suo vecchio commilitone incontrato a Canzo, nella piana di Erba, ove si era recato prima di andare al castello. Questi lo, dissuase dal fare passi falsi e pericolosi. Sarebbe stato rischiosissimo, secondo lui, tentare di affrontare da soli il marchese: a suo modo di vedere, l’unica possibilità per riuscire a raggiungere lo scopo, era quella di organizzare una spedizione con gente esperta, armata di tutto punto e pronta a tutto, oltre che attrezzata con scale, corde, torce etc.. Occorreva tempo, uomini e possibilmente anche qualche aiuto dall’interno del castello. Per questo, Cecco avrebbe potuto contare su Diego col quale pensava di mettersi in contatto per sapere con certezza se Ghita fosse veramente nelle mani di Don Alfonso. Diego gli riferì che la sua fidanzata stava bene ma che per ordine del Marchese, era tenuta sotto stretta sorveglianza. Cecco avrebbe certamente potuto contare sull’aiuto del maggiordomo e su quello della vigilanza che dipendeva da lui, ma Diego non avrebbe potuto promettergli nulla di più, data la delicata situazione in cui si trovava.

Intanto, una domenica mattina, in piazza del Duomo a Milano, era scoppiata una rivolta popolare contro gli spagnoli. Il malcontento nei loro confronti era palpabile: si diceva che si voleva assassinare il governatore che si era recato in Duomo per ascoltare la messa cantata. La rivolta era stata subito sedata dalle truppe spagnole ma aveva avuto l’effetto d’intimorire la classe dirigente e la nobiltà filo-governativa; molti nobili prepotenti, temendo rappresaglie per la loro condotta, si premurarono a lasciare la città rifugiandosi, fino a quando si sarebbero calmate le acque, nella loro tenute in Brianza. Alcuni amici di Don Alfonso, capeggiati da una sua amante (appartenente per casato ad una delle più illustri famiglie milanesi), sapendo quanto il Marchese fosse abituato ai divertimenti e alla vita dissoluta come loro, si presentarono al castello di Galliano, chiedendogli temporanea ospitalità.

Ghita, dalle stelle alle stalle

Il rifiuto di Ghita alle sue avances, aveva indotto Don Alfonso a cambiare tattica con lei: dai modi cortesi iniziali, passò alle maniere forti, sicuro che, in tal modo, avrebbe piegato la ribelle ad ogni suo volere. Per sottrarre la prigioniera alla curiosità e alle chiacchiere degli ospiti imprevisti e soprattutto alla comprensibile gelosia della sua amante altolocata, verso la quale aveva pure degli obblighi, ordinò al suo maggiordomo, col pretesto di dover ospitare i suoi amici, di spostare Ghita in un’ala appartata del castello e di rinchiuderla in una stanza buia, squallida, somigliante più ad una cella, che ad una camera. Incominciò così per Ghita, un altro periodo di dura prigionia, e di privazioni, confortata solamente dalle rare visite di Diego, mentre al castello si susseguivano festini e bagordi.

Intanto Cecco era riuscito a raccogliere un gruppo di amici fidati, pronti a seguirlo in ogni sua impresa.

L’irruzione nel castello

Entrati nottetempo attraverso una porta secondaria, non fu loro facile irrompere nel castello ove il Marchese e gli amici si stavano dando ai soliti bagordi: Cecco e i suoi, dovettero eliminare più di una sentinella per riuscire a fare irruzione, attraverso anditi e corridoi vari, nella sala dove, alla luce delle torce, Don Alfonso ed i suoi amici stavano gozzovigliando. Il Marchese, che non s’aspettava l’irruzione, fu colto di sorpresa. Abbozzato un tentativo di difesa, nonostante l’immediata reazione sua e della sua guardia del corpo, rimase ferito da una sciabolata alla spalla, cadendo a terra in una pozza di sangue. Anche Cecco fu ferito da un fendente e dovete essere soccorso dai compagni. Nel trambusto generale riecheggiò lontano il grido di una donna, in quel momento, non presente in sala. Convinti fosse Ghita a richiamare la loro attenzione, girando per le stanze, alla luce delle torce, riuscirono a scovarla e a portarla con loro nella difficile ritirata. Arrivati nel loro rifugio di Canzo, felici di avere così coronato con successo la loro incursione al castello, con grande disappunto Cecco scoprì che la donna che i suoi avevano preso, non era la Ghita, bensì l’aristocratica amante di Don Alfonso.

Dopo qualche ora, prendendo le dovute cautele perché non potesse rivelare dove fosse il loro nascondiglio, Cecco e compagni la lasciarono libera. Tornata a Milano, la donna accontò in giro dell’avventura occorsale, sottacendo però su alcuni dettagli compromettenti. Da mezze parole udite infatti dai suoi rapitori, aveva intuito che quanto le era accaduto, era stato conseguenza del ‘lecito‘ tentativo da parte dei suoi rapitori, di liberare una bella popolana, molto più giovane di lei, che Don Alfonso teneva prigioniera nel castello, per soddisfare la sua libidine incontrollata. Sentendosi profondamente ferita nel suo orgoglio di donna, era pertanto furibonda col Marchese, non garbandole affatto l’idea di passare in second’ordine, nel suo cuore, rispetto ad un’altra donna molto più giovane di lei, e di così diversa condizione sociale.

Fu lo stesso medico condotto della zona a curare le ferite sia del Marchese che di Cecco, ospite in casa di amici di Canzo. La ferita di Cecco, costretto a letto per oltre un mese, era più grave di quella di Don Alfonso che poté alzarsi dopo solo due settimane. Il chiodo fisso del Marchese, era comunque sempre Ghita. L’assalto al Castello era stato chiaramente organizzato da Cecco, per liberare la sua prigioniera.

Appena rassicurato dal medico sulla possibilità di sollecita guarigione, il Marchese rinnovò l’ordine a Diego di provvedere alla soppressione del rivale e non appena le forze glielo permisero, ritentò di farsi la ragazza, decidendo di usare stavolta su di lei, violenza e minacce.

Si fece portare da Diego nella stanza ove Ghita era rinchiusa; mandò via il maggiordomo, che rimase però all’erta dietro la porta. In tutti quei giorni che era rimasta sola, Diego aveva confortato Ghita, tenendola al corrente degli avvenimenti riguardanti il suo innamorato. Tutto ora stava precipitando … che cosa sarebbe stato di lei?

La ragazza, temendo l’assalto del Marchese, stava all’erta. Quando Don Alfonso avvicinandosi a lei, tentò di ghermirla, con un balzo felino lei lo schivò, ponendosi al riparo dietro al tavolo; afferrò terrorizzata un coltello posato accanto al piatto di una cena assai modesta (che stava cominciando a consumare quando lui era entrato), mentre con l’altra mano, accarezzava lo scapolare e la ciocca di capelli del suo uomo. Lui, cogliendo in lei un attimo di disattenzione, con un improvviso scatto, riuscì ad afferrarla e stracciandole la veste, a costringerla sul letto. Ghita si difese con tutte le sue forze ma, avendo il corsetto strappato restò allibita dallo sguardo voglioso del Marchese sul suo seno nudo. Stava per soccombere, ma, con sforzo sovrumano, se lo proibì: tenendo impugnato il coltello, lo puntò sul petto del sua assalitore, ma questi, con una mossa del braccio, glielo fece cadere al suolo, disarmandola. Il gesto così improvviso fu fatale pure a lui. Cacciò un urlo di dolore per una fitta lancinante alla spalla, proprio nel punto ove la ferita non si era ancora rimarginata del tutto. A quel grido, riapparve sulla soglia Diego, mentre il sangue cominciava a scendere copioso lungo il braccio di Don Alfonso spargendosi sia sul lettuccio, in un angolo del quale Ghita si era raggomitolata in lacrime, che sul pavimento della stanza. I

l Marchese, per la seconda volta, era stato costretto ad abbandonare la sua preda; si lasciò far trasportare da Diego nella sua camera, chiedendo subito l’intervento del medico al suo capezzale.

Il nuovo governatore

La piccola insurrezione di Milano, anche se presto domata, aveva però allarmato il governo di Madrid cui erano giunte anche parecchie lettere di lamentele contro il governatore di Milano. Filippo II, soggetto molto facile a togliere la sua fiducia per un nonnulla (anche per questo a Milano i governatori duravano poco) richiamò in patria Don Consalvo Ferrante, dopo soli due anni di governatorato e lo sostituì con Don Gabriele de la Cueva, Duca di Albuquerque ottimo ufficiale dell’esercito, fedele servitore del re, ma con scarsa esperienza di governo del territorio. Questi aveva quindi paura di sbagliare ma, al tempo stesso, era un soggetto altezzoso ed autoritario, come tutti gli spagnoli di quell’epoca.

Il processo al mago

Intanto era stato celebrato il processo contro Isidoro Strongoli, il mago del ponte delle Pioppette. Furono molte le testimonianze contro di lui: parecchie popolane dichiararono che le loro figliole entrate nella sua catapecchia al ponte sulla Vetra, subirono violenza ad opera sua. Una certa Berta in particolare, disonorata da Don Alfonso Carpano, grazie ai raggiri del mago (procacciatore di donne per il Marchese), dichiarò, dopo aver subito violenza, di essere stata scacciata dal castello di Galliano a suon di frustate ad opera dei bravi del Marchese, fine questa, alla quale era sicuramente destinata anche la povera Ghita.

Il tribunale dell’Inquisizione condannò lo Strongoli alla morte infamante previa tortura, per stregoneria e lenocinio. Naturalmente contro il Marchese, Grande di Spagna, nessuno osò agire.

Ricorso per la richiesta di grazia

Il ricorso del condannato, al fine di ottenere la grazia dal re, passava necessariamente attraverso l’approvazione del governatore di Milano.

Prima d’inoltrare a Madrid la richiesta di grazia presentata dal legale del mago, il nuovo governatore don Gabriele de la Cueva si mise, una mattina, ad esaminare con attenzione gli atti di questo processo. Non capacitandosi per quale ragione, in tali carte, non risultasse mai il nome di Margherita Sebregondi, una giovane che figurando arrestata insieme allo Strongoli, non risultava mai processata, si era ripromesso di chiederne spiegazioni al Capitano di Giustizia.

Colloquio con Francesco Soncino

Stava facendo tra sé e sé queste considerazioni, quando gli venne annunciata la visita di un capitano, tale Francesco Soncino, Questi, non appena aveva potuto lasciare il letto, era corso a Milano e fidando nella giustizia del nuovo governatore, aveva chiesto udienza per gli esporgli il caso suo e quello della sua Ghita. Il governatore, in cerca di popolarità e di consensi particolarmente nei primi tempi della sua carica, fu subito molto cortese e disponibile col capitano. Il suo volto tuttavia cambiò espressione, non appena il Soncino gli fornì il nome della sua ragazza, Margherita Sebregondi di 17 anni, abitante al Carrobbio, proprio colei sulla quale lui stava cercando di capire perché non fosse stata ancora processata. Don Gabriele lo rassicurò che avrebbe sì rintracciato la ragazza, l’avrebbe liberata dalla sua attuale prigionia, non però per riconsegnarla al giovane capitano, ma per consegnarla al tribunale dell’Inquisizione che avrebbe dovuto giudicarla così come già aveva giudicato il mago, in casa del quale, lei era stata arrestata. Da militare qual era, era ben lieto poter aiutare un altro soldato ma, essendo anche un uomo di governo, doveva essere giusto ed uguale con tutti. Nessuno meglio del suo interlocutore, pure lui militare poteva comprendere questo suo dovere di giustizia. Cecco uscì dal colloquio col governatore, ancora più amareggiato di prima. Chi mai avrebbe potuto salvare la sua Ghita dalla severità del tribunale dell’Inquisizione? Addolorato, se ne tornò a Canzo per consultarsi con i suoi amici.

Colloquio con l’aristocratica

Due giorni dopo l’incontro col capitano, un altro colloquio inatteso rinfocolò nel nuovo governatore il desiderio di andare a fondo di questa faccenda. Si recò infatti da lui l’amante di Don Alfonso Carpano, una donna non più giovanissima ma pur sempre ancora piacente, per esporgli il suo caso.

‘Non sembrava anche a sua eccellenza il governatore, scandaloso che il Marchese Carpano, un Grande di Spagna, si fosse abbassato sino ad una popolana che, per i suoi turpi piaceri, tenesse prigioniera nel suo castello? Tutta la Milano aristocratica ne parlava! Sarebbe opportuno che sua eccellenza il governatore intervenisse e provvedesse.’ sbottò la donna. Il governatore le garantì il suo interessamento, sicuro di accattivarsi il favore di quella donna sicuramente più spinta dal tarlo della gelosia che non dalla preoccupazione di soffocare uno scandalo.

Essendo lei era un’aristocratica, con conoscenze altolocate, una volta che Don Gabriele de la Cueva avesse risolto la cosa, ne avrebbe giovato il suo prestigio poiché si sarebbe accattivato la simpatia della nobilità. Congedata la donna, dopo averle garantito che si sarebbe fatto presto risentire, mandò subito a chiamare il Capitano di Giustizia.

Colloquio col Capitano di Giustizia

Questi, interrogato su quando, come e perché era stata rilasciata Margherita Sebregondi, (o meglio, da chi e per ordine di chi, la detenuta era stata prelevata dal carcere), gli confermò che Don Alfonso Carpano aveva preso in carico la detenuta in base ad un ordine firmato dal precedente governatore (cognato del Marchese). Vicenda questa, agli occhi del nuovo governatore decisamente poco chiara, uno sporco intrigo che Don Gabriele avrebbe denunciato a Madrid dimostrando la propria solerzia e il proprio zelo nel tentare di riportare a Milano la dignità e la giustizia che la città si meritava, virtù queste, appannate dall’operato del suo predecessore.

Diede ordine al Capitano di Giustizia di recarsi subito con buona scorta al castello di Galliano per farsi consegnare la ragazza, di trasportarla con la lettiga a Milano per metterla a disposizione del tribunale dell’Inquisizione. L’eccitazione del capitano per il nuovo incarico avuto direttamente dal governatore era pari al timore di dover affrontare direttamente il marchese Don Alfonso Carpano, del quale gli era ben nota l’astuzia e la prepotenza. Nonostante i preparativi fossero rapidi e la partenza programmata all’imbrunire di quello stesso giorno, la notizia della imminente spedizione trapelò all’esterno grazie alla rivelazione di uno degli sbirri del Capitano, che era andato a prendersi un cicchetto all’Osteria del Cavalletto. Udita la notizia, un amico fidato del Soncino, inviò subito una staffetta a Canzo ad avvisare Cecco ed i suoi amici, di quanto stava per accadere.

Il Capitano di Giustizia al Castello di Galliano

Se la riapertura della lesione alla spalla obbligava Don Alfonso a rimanere a letto a riposo, la ferita che lo faceva maggiormente soffrire era sicuramente quella del cuore. Possibile che lui, un Grande di Spagna ,si fosse realmente innamorato di quella ragazza, bella sì, ma semplice popolana? Né si capacitava di come mai il suo maggiordomo, tardasse così tanto a dargli la notizia dell’uccisione di quel Cecco che la ragazzai nominava sempre. Ma chi era questo amante? Gli avevano detto che era un valoroso capitano … ma quanti uomini d’arme spariscono senza lasciare traccia! Si arrovellava fra quei pensieri, quando sentì il suono del campanaccio all’ingresso del castello. Chi si faceva annunciare in un modo così solenne a quell’ora del mattino?

Non tardò a comparire Diego: un messo del governatore, accompagnato da numerosa scorta, sollecitava un colloquio col Marchese. Alla presenza del suo maggiordomo, Don Alfonso, giustificando il fatto di essere a letto a causa di una leggera indisposizione, ricevette il Capitano di Giustizia. Questi gli comunicò l’imposizione del governatore di consegnargli subito la prigioniera. Il Marchese negò la presenza della ricercata nel suo castello; comunque, facendo notare che per violare il domicilio di un Grande di Spagna e perquisire la sua dimora, occorresse un ordine diretto di Sua Maestà il re, egli, per deferenza verso il governatore, consentiva che si rovistasse il castello da cima a fondo. Il signor capitano poteva acquartierarsi e fare rifocillare la sua truppa nel cortile dell castello.

Appena il Capitano se ne uscì dalla stanza sprofondandosi in inchini, Don Alfonso trattenne il maggiordomo ingiungendogli di raggiungere subito Ghita, di condurla attraverso la via segreta, nella stanza degli amori e lì, di far scattare la ben nota molla sotto il pavimento, e far sparire la ragazza nel sotterraneo senza lasciare traccia. Diego scioccato da tale ordine, sbiancò in viso. Rendendosi conto che se Ghita fosse effettivamente stata trovata dal Capitano di Giustizia, una volta portata al tribunale dell’Inquisizione, avrebbe sicuramente raccontato tutto mettendo nei guai Don Alfonso e quindi indirettamente anche lui, in nome dell’amicizia con Cecco, decise di agire a modo suo. Procuratosi un abito da uomo, corse nella cella di Ghita, intimandole: ‘Su su presto cambiati, raccogli i capelli dentro questo cappellaccio piumato, e vieni subito con me.‘

Mentre già la squadra del Capitano di Giustizia aveva iniziato le perquisizione di un’ala del castello, Diego guidò la ragazza nei sotterranei e, attraversati alcuni corridoi, aprì una porticina segreta comunicante con l’aperta campagna, dicendole come raggiungere carponi il bosco, senza farsi notare da nessuno. Nascondendosi fra la vegetazione, avrebbe dovuto attendere la notte. Poi, scesa al lago, avrebbe dovuto costeggiare la sua riva fino ad incontrare una strada in salita verso la collina. Seguendo quel percorso, sarebbe arrivata a Canzo, dove all’Osteria vicino alla chiesa del paese, chiedendo di Cecco, avrebbe potuto finalmente riabbracciare il suo amore. Sarebbero poi dovuti scappare entrambi per far perdere le loro tracce. Dopo un rapido saluto, Diego si asciugò una lacrima che scendeva su quel suo viso rugoso e rinchiuse la porticina.

Ghita in fuga

Sola e così stranamente abbigliata, Ghita era sì libera, ma col cuore che le batteva forte: prese il sentiero come suggerito e, quasi di corsa e, raggiunto il bosco, si nascose dietro ad una macchia di robinia attendendo il buio nel timore che, scoperta la sua fuga, la stessero cercando. Scese le tenebre, si mise in moto ma, vagando per boschi, colline e prati, finì col perdere l’orientamento. La strada per Canzo era sparita o meglio, lei non riusciva a ritrovarla, né lei poteva chiedere indicazioni per paura che qualcuno potesse riferire al Castello di averla vista in zona.

Non sentiva fame o stanchezza, ma aveva molta paura e, ad ogni stormir di fronda, si appiattiva a terra. Sentì in lontananza un galoppare di cavalli in rapido avvicinamento: dovevano essere parecchi e le passarono a pochi metri di distanza. Si stavano dirigendo verso la pianura dalla quale iniziava la salita al castello.

Avevano iinformato Cecco, che il Capitano di Giustizia sarebbe ripartito dal castello a sera inoltrata per riportare a Milano la sua Ghita e consegnarla al tribunale dell’Inquisizione. Con i suoi compagni aveva concertato l’assalto al Capitano e alla sua scorta, per rapire Ghita e poi mettersi al sicuro. La squadra al galoppo che era passata a pochi passi da Ghita al limitare del bosco, era appunto quella di Cecco e dei suoi amici che stavano andando ad intercettare il Capitano di Giustizia e il suo seguito all’uscita dal Castello.

Cecco ed i suoi amici incrociarono infatti il Capitano di Giustizia e i suoi soldati di scorta; li bloccarono e senza spargimento di sangue, li costrinsero a stare tranquilli, mentre Cecco corse alla lettiga rovistando ovunque. Ma la sua Ghita non c’era! Il Capitano interrogato, confermò che non c’era alcuna donna al castello o, almeno, non c’era più. Mentre il capitano e i suoi soldati riprendevano la strada per Milano, Cecco e gli amici se ne tornarono mestamente a Canzo. Per la seconda volta, la loro spedizione alla ricerca di Ghita, era miseramente fallita.

Girovagando per i boschi tutta la notte, per Ghita, Canzo era diventata davvero un miraggio. Alle prime luci dell’alba, udì un suono di campane in lontananza. Si vedeva un campanile in cima ad una collina, oltre la vallata. Era quello il primo segno di vita dove forse qualcuno avrebbe potuto darle una mano. Aveva fame, era stanchissima per aver girovagato a vuoto tutta la notte. Chiamò a raccolta le residue forze rimastele e si trascinò fino ai piedi di quel campanile. Sopra il Monte della Pieve di Sant’Eufemia di Incino, sul versante dei villaggi di Crevenna e Lezzo, c’è un convento dei cappuccini (Eremo di San Salvatore) meta di pellegrinaggi da tutta la Brianza. Arrivata esausta, Ghita bussò alla porta del convento: tutti i frati, a quell’ora, erano in chiesa, a recitare il mattutino. Quei giorni, assieme a loro c’era un ospite illustre, monsignor Ferragota, vescovo d’Ivrea, mandato dall’arcivescovo Carlo Borromeo, in visita pastorale al loro convento, in sua vece.

Come il frate guardiano venne ad aprire, si trovò davanti un giovane che, essendosi appoggiato alla porta nell’attesa, gli stramazzò al suolo proprio sulla soglia. Nella caduta, gli cadde l’ampio cappello di feltro e una bella chioma bionda inondò il suo viso.

Al convento dei cappuccini

Sollevato il giovane (almeno così sembrava dall’abito) e portato in foresteria, il padre guardiano corse in chiesa ad avvisare il suo superiore, fra Marco, del fatto grave accaduto alla porta del convento. Questi, a sua volta, andò ad informare monsignore il vescovo Ivrea che stava cantando il mattutino con gli altri frati. Terminato il rito, il vescovo preceduto dal frate Marco, si diresse alla foresteria dove trovò un giovane sfinito, abbandonato sulla sedia. Monsignore era un uomo comprensivo, sapeva ascoltare, valutare e distinguere. Fattolo ristorare con una scodella di latte caldo, si fece raccontare dal giovane le sue disavventure.

Ghita confessò al presule il suo vero stato; il vescovo udita la storia della ragazza, le credette e si commosse per quanto le era successo. Fece portare la giovane in una cella vicina, perché potesse riposare raccomandando a frate Marco di non rivelare a nessuno dei confratelli quanto era accaduto. Avrebbe poi provveduto lui a sistemare la donna, facendo ospitare in una famiglia di contadini a metà strada fra il convento e il piano. Nella loro spontanea semplicità, fra cappuccini e contadini vi è sempre stata ovunque facile intesa. Il vescovo, persuaso delle innocenza di Ghita e del suo fidanzato, avrebbe scritto al cardinale Borromeo trattenuta a Roma da importanti uffici, perché intervenisse presso il governo di Madrid per sistemare l’imbrogliata matassa e facesse cessare le pene ai due infelici. Prima che arrivasse una risposta passarono alcuni mesi.

Ghita si fece amare fin da subito, dai coloni che la ospitavano: era molto apprezzata sia dai giovani che lei aiutava nei lavori di casa e della campagna, sia dai vecchi cui prestava affettuosa assistenza, sia dai bimbi, ai quali raccontava fantastiche storie e coi quali condivideva giochi e divertimenti. L’unico suo assillo era il pensiero per Cecco. Un frate aveva avvisato il giovane che Ghita era salva e ben protetta ma che non gli era però possibile rivelare il suo rifugio. Frate Marco recava spesso alla ragazza notizie del fidanzato, pur proibendole, nel suo stesso interesse, ogni comunicazione diretta con lui.

Finalmente il lieto giorno arrivò: Ghita era seduta sull’aja circondata dal solito nugolo di bimbi, quando vide comparire in fondo al viottolo il sul Cecco. Gli corse incontro gettandosi fra le sue braccia in un impeto di gioia e di amore. Fu cosa di un istante.

La lettera di monsignor Ferragota al Cardinale Borromeo aveva ottenuto il suo effetto. L’intervento del Cardinale presso la Corte di Madrid aveva sorpreso lo stesso governatore di Milano, il quale era stato obbligato dal suo re a prosciogliere Margherita Sebregondi da ogni accusa e a lasciarla libera.

Il dolore dei coloni grandi e piccini nel vedere presto partire Margherita fu grande, accompagnato da molte lacrime e lenito solamente dal piacere di saperla finalmente felice col suo Cecco, e dalla promessa che i due sarebbero venuti spesso a trovarli. Anche Cecco quel ragazzo lieto e cordiale , aveva subito conquistata la simpatia dei contadini.

La conclusione della storia

Il mago si vide respinta la domanda di grazia al re Filippo II: così il giovedì gasso del 1565, fra l’esacrazione del popolo, fu condotto, su una carretta parata di nero, sul palco del patibolo montato davanti alla sua casa al ponte delle Pioppette; sino all’ultimo istante Bargniff-Bargnaff rifiutò i conforti religiosi offertigli da un prete; inebetito, portato sul palco dal carnefice, gli fu strappata la zimarra verde e rossa, e dopo essere stato torturato con le tenaglie roventi, come da protocollo, venne giustiziato.

Qualche giorno dopo, nella chiesa del San Sisto al Carrobbio (oggi studio museo di Francesco Messina), monsignor Girolamo Ferragota, vescovo d’Ivrea, univa in matrimonio Margherita Sebregondi, la Ghita di Carrobbio, col capitano Francesco Soncino.

I due giovani erano finalmente riusciti, dopo anni di patimenti, a coronare il loro sogno d’amore.

Classe 1941. Laureato in ingegneria elettronica: triestino di nascita, milanese di adozione. L’interesse per la storia, l’arte e la natura, ha sempre destato la mia curiosità e passione, fin da giovane. Ora che non lavoro più, e posso dedicare maggior tempo ai miei hobbies, mi diletto a fare ricerche storiche sulla città, sui suoi costumi, sui suoi monumenti, su come viveva la gente, sugli aneddoti poco noti, sui personaggi che, in vario modo, hanno contribuito a rendere Milano, la città che è oggi, nota in tutto il mondo.

Cosa stai cercando?

Mappe personalizzate di Divina Milano

Scopri curiosità, personaggi e luoghi sulla nostra mappa. Cliccando sulle icone leggi un piccolo riassunto e puoi anche leggere tutto l’articolo.

Il centro

Il Castello