La Gioconda: un tram ‘unico’

Sommario

ToggleNon è proprio la Gioconda di Leonardo, quella a cui sto facendo riferimento … è invece, il nome che i milanesi, facili alle battute ciniche e sarcastiche, affibbiarono ad uno dei loro tram, dalla livrea rigorosamente tutta nera (come il vestito di Monna Lisa), che usava circolare per le strade di Milano, cento anni or sono! Direi che questa è davvero una delle curiosità più vintage che conosca, riguardo ai mezzi pubblici milanesi! Che questo tram “così serioso” si notasse in mezzo al vivace giallo, che, pare, fosse il colore di tutti gli altri tram cittadini (come riferisce Eleonora Duse), era piuttosto evidente. Ad essere superstiziosi, oggi, sarebbe da ….. ‘toccar ferro‘ alla sua sola vista! (E, detto fra noi, ce ne sarebbe davvero motivo!)

“Gialli, rumorosi, allegri”, li aveva così “dipinti” la celebre attrice, raccontando, al pittore francese Auguste Rodin incontrato a Parigi, degli efficienti tram meneghini che lei aveva visto sferragliare per le strade della città.

Ma perché questo tram dalla livrea tutta nera? Perché era un tram speciale …. non proprio per i vivi, ma per i morti! Viaggio di “sola andata” verso il camposanto! Per questo era così lugubre! Unica città d’Italia, tra il 1895 e il 1928, Milano ebbe così anche il suo tram ’funebre’, la Gioconda appunto, totalmente dedicato al ‘caro estinto’.

Ma prima di parlarne più in dettaglio, vediamo di capire il perché di tutto questo.

La città si stava espandendo

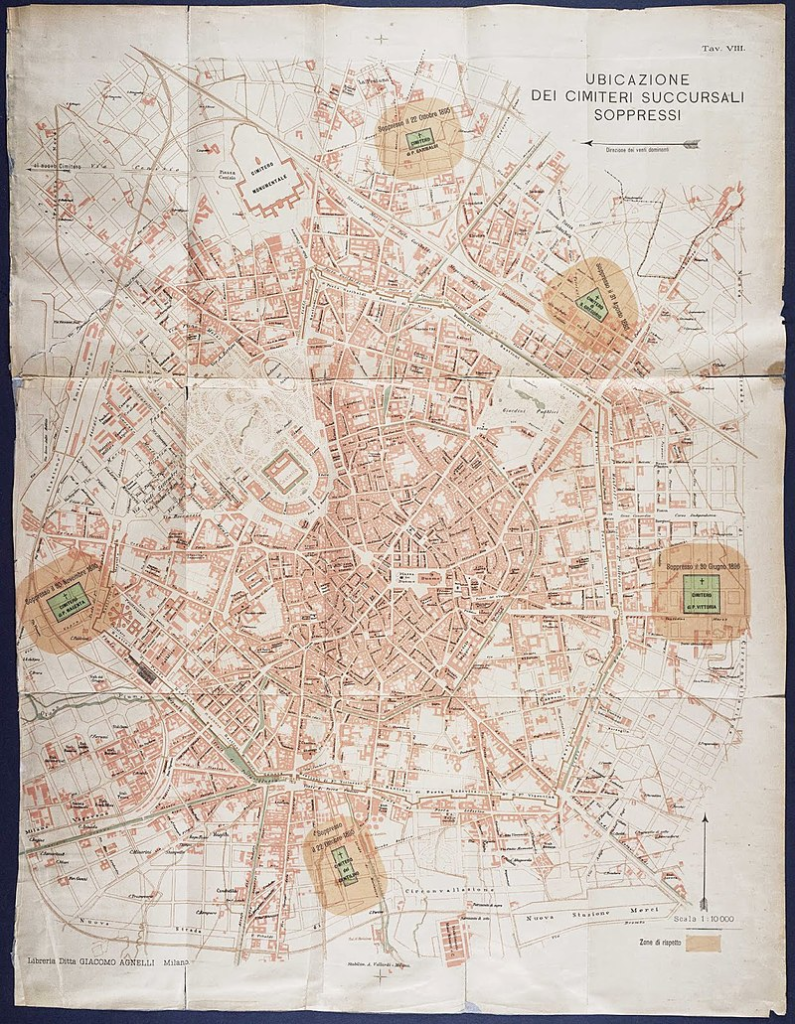

Sul finire dell’Ottocento, il Cimitero Monumentale, (aperto il 2 novembre 1866), a nemmeno vent’anni dalla sua inaugurazione, aveva già cominciato a rivelarsi insufficiente per le necessità di una grande città in forte espansione territoriale e demografica. Il Comune dovette velocemente correre ai ripari, attivandosi per reperire quanto prima, un’ampia area fuori città, ove creare un nuovo grande Camposanto.

Fino ad allora, c’erano a Milano, ancora attivi, diversi piccoli cimiteri ‘rionali’, all’esterno delle mura spagnole, a ridosso delle porte principali.

Indubbiamente, complici le numerose guerre, le frequenti, devastanti epidemie di vaiolo, peste e colera, e le ancora approssimative conoscenze in campo medico, i cimiteri ‘rionali’ si erano riempiti rapidamente. Con l’aumento poi del flusso demografico (dovuto all’immigrazione per effetto della forte richiesta di manodopera legata alla crescente industrializzazione), la necessità di costruire nuove abitazioni per i vivi, si era fatta decisamente pressante. La città, espandendosi via via a macchia d’olio, esaurito lo spazio entro i Bastioni, cominciò a espandersi “fuori porta”, iniziando a premere su questi cimiteri ‘rionali‘ che, quando inizialmente costruiti, erano relativamente lontani dalle zone abitate.

Situazione al limite del collasso

Milano, come Comune, fino all’Unità d’Italia, era rimasta confinata entro la cerchia dei Bastioni spagnoli. Subito al di fuori delle mura, a mo’ di anello, tutto intorno alla città, vi era una ampia zona chiamata ‘Corpi Santi’ (eletta a Comune nel 1782, ai tempi dell’imperatore Giuseppe II d’Austria). Si trattava di una vasta area rurale, con cascine sparse qua e là, e piccole borgate.

Ndr. – Il nome dei Corpi Santi dato al luogo, è da legarsi alla dizione di corpi santi (altro modo di chiamare i fuochi fatui, ossia le piccole fiammelle che possono sprigionarsi dalle tombe).

L’aumento esplosivo della popolazione, dovuta alle nuove opportunità di lavoro che offriva la città, aveva obbligato il Comune di Milano ad espandersi prevalentemente lungo le direttrici dei corsi d’acqua, ove erano sorte le nuove fabbriche, costruendo strade e quartieri intorno ad esse, in aree amministrativamente di pertinenza del Comune di Corpi Santi. In particolare, lverso nord-est (tutta la zona della Stazione Centrale – Caiazzo – Loreto), verso sud (l’area di Corso Lodi) e verso ovest (quella di Corso Vercelli).

Il Cimitero Monumentale stesso, inaugurato nel 1866, era stato costruito, fuori Porta Volta, cioè. all’epoca, ancora fuori dal Comune di Milano.

Ndr. – Indipendentemente dal fatto che entro le mura della città non ci sarebbe stato comunque posto per la costruzione del Cimitero Monumentale, vi era una precisa legislazione sanitaria austriaca in vigore sin dal 1792, che obbligava comunque a spostare tutti i cimiteri entro i Bastioni, fuori dalle mura cittadine.

nel comune dei Corpi Santi

L’8 giugno 1873, il Regio Decreto n. 1413, aveva sancito che il Comune di Corpi Santi venisse inglobato in quello di Milano. Oltre a questo anello, c’erano tanti altri piccoli comuni sparpagliati tutt’intorno alla Milano ‘allargata‘.

L’apertura di un nuovo grande cimitero in una di queste aree periferiche ancora più esterne, avrebbe consentito, traslando le salme, la chiusura di tutti i piccoli cimiteri extra Moenia (fuori dalle mura), diventati ora, per decreto, parte integrante della città. La bonifica di tutto lo spazio da questi occupato, avrebbe consentito il suo riutilizzo per la realizzazione di nuovi quartieri residenziali.

La ricerca del luogo più adatto

Poiché Milano è notoriamente una città d’acqua, non fu così semplice riuscire a trovare, nel contado, un’area che fosse al contempo sufficientemente vasta ed avesse i requisiti del terreno richiesti per le sepolture. Faccio riferimento alla struttura geologica e mineralogica del suolo, alle sue proprietà meccaniche e fisiche, oltre che al livello massimo della falda freatica, in caso di piene.

La Giunta comunale, pressata dalla situazione igienico-sanitaria al limite del collasso, ordinò si facessero carotaggi esplorativi del terreno praticamente in ogni zona dell’estrema periferia cittadina, e pure nei territori dei comuni limitrofi, compresa la brughiera di Senago ed i boschi di Somma Lombardo!

Individuata finalmente fuori città l’area più adatta in uno dei comuni confinanti (si trattava di una vasta area rurale subito oltre la Certosa di Garegnano, presso l’abitato di Musocco), alle problematiche di natura tecnica, si sommarono quelle di natura burocratica, poiché Milano, avrebbe utilizzato per i propri scopi, vaste aree non di sua pertinenza.

Il Bosco della Merlata, posto migliore

Alla fine, risolti i problemi burocratici, nel 1886, si iniziò la costruzione del Cimitero Maggiore (il terzo più grande d’Italia per dimensioni – 678.000 mq) su progetto degli ingegneri Luigi Mazzocchi ed Enrico Brotti. In quel posto, anticamente, sorgeva il Bosco della Merlata (una volta tristemente famoso, per numerosi episodi di brigantaggio).

Nove anni dopo la posa della prima pietra, il 23 ottobre del 1895, il Cimitero Maggiore di Milano (chiamato pure Cimitero di Musocco), iniziava la sua attività di traslazione salme dai cimiteri rionali che si era deciso di chiudere. il Camposanto venne ufficialmente inaugurato il 26 dicembre dello stesso anno, con la benedizione del cardinal Andrea Carlo Ferrari.

Ndr. – Appena il 2 settembre 1923, con Regio Decreto n. 1912, il Comune di Musocco (nel quale il nuovo grande cimitero milanese si trovava, sarebbe stato inglobato nel Comune di Milano, assieme ad altri dieci Comuni della cintura, Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate. Niguarda, Trenno e Vigentino.

All’epoca della sua apertura, questo cimitero era decisamente ‘fuori mano’ per i milanesi, e soprattutto non era servito né da strade adeguate, né tantomeno da mezzi pubblici, non essendosi la città espansa ancora lungo quella direttrice. Vi era solo una strada piuttosto dissestata e polverosa che, fuori da Porta Volta, passando a sinistra, di fianco al Cimitero Monumentale e non lontano da qualche villa di delizia sparsa nell’area rurale poco oltre (Villa Simonetta ad esempio), percorreva poi un lungo tratto di aperta campagna, prima di arrivare al piazzale antistante il nuovo cimitero e quindi all’abitato di Musocco.

Come arrivarci?

Già quando, nel novembre del 1866, era stato aperto il Cimitero Monumentale, il Comune aveva fatto un accordo con la S.A.O. (Società Anonima degli Omnibus), per il servizio di gestione dei trasporti funebri per quel cimitero, avendo il capolinea subito fuori Porta Volta. Allora, come carri funebri, si usavano degli Omnibus adattati, trainati da cavalli. In quel caso comunque l’ingresso del cimitero era facilmente raggiungibile a piedi da Porta Volta perché la distanza fra la Porta stessa e il Monumentale, era solo di qualche centinaio di metri.

Diversa la situazione nel caso del nuovo Cimitero Maggiore ben più lontano dalla città che non il Monumentale. Per evitare ai cittadini sensibili aggravi di spesa per i funerali dei propri cari, a causa dei maggiori costi per il trasporto del defunto al nuovo cimitero così fuori mano, il Comune, al pari di quanto aveva già fatto precedentemente con la S.A.O. per il Cimitero Monumentale, stipulò un accordo con la Società Edison, per l’istituzione di una linea tranviaria elettrificata Milano-Musocco, esclusivamente dedicata alla gestione dei trasporti funebri. da attivarsi in concomitanza con l’apertura del nuovo camposanto di Musocco. A poco più di un anno quindi dall’inaugurazione a Milano della prima linea di trasporto pubblico a mezzo tramvia elettrica (avvenuta il 1 novembre 1893), si pensò di utilizzare questo mezzo anche per i defunti.

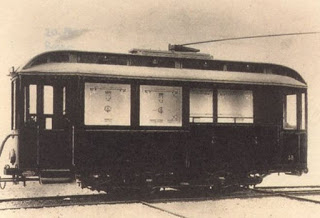

L’Azienda realizzò quindi una linea tranviaria non per i vivi, come sarebbe normale, ma unicamente per il trasporto dei morti verso l’ultima dimora. Dovendo il nuovo tram essere utilizzato esclusivamente per i funerali, quindi ad uso delle imprese funebri, la Edison fece costruire alla Carminati & Toselli, un certo numero di motrici e carrozze progettate ad hoc proprio per tale scopo.

Ndr. – La Carminati & Toselli è la stessa Ditta che avrebbe in seguito costruito, per conto della Edison, diverse decine di vetture a carrelli’ (della serie 1500 – modello “Ventotto“), del totale di 500 unità ordinate dalla stessa alle varie aziende elettromeccaniche del settore: tram, oggi diventati “storici” (uno dei simboli della città), e di cui diversi esemplari sono ancora circolanti, su alcune linee urbane.

Chi avesse voluto portare un fiore sulla tomba dei propri cari al Cimitero Maggiore , non avrebbe pertanto potuto usare quel mezzo ma o fare una lunga passeggiata “fuori porta” (come, secoli prima, amava fare il Petrarca, proprio da quelle parti) oppure utilizzare mezzi propri, non essendo previsto alcun ‘tram per i vivi’ che raggiungesse quel Cimitero.

Un tram ‘progettato ad hoc‘

Il tram, o meglio, il trenino, era composto da una motrice destinata a portare solo il feretro, ed eventuali corone di fiori ed una o più carrozze a rimorchio (a seconda dell’importanza e della notorietà del defunto). La prima di queste carrozze, era suddivisa in due scompartimenti, da otto posti ognuno: il primo, riservato al clero ed agli addetti dell’impresa funebre, il secondo, ai cosiddetti ‘dolenti’ cioè ai parenti più prossimi del defunto. L’eventuale ulteriore carrozza era riservata a quanti altri intendessero presenziare all’inumazione della salma.

Le carrozze, erano munite di tutti i comfort e degli ultimi ritrovati della tecnica di allora. Potevano usufruire del riscaldamento elettrico d’inverno o della ventilazione d’estate ed erano dotati di sedili imbottiti in velluto bordeaux. Alle pareti, tappezzerie damascate rosso scuro (di circostanza), ai finestrini, vetri smerigliati per la privacy, tendine parasole, illuminazione elettrica interna; insomma quanto di meglio si potesse immaginare, per rendere meno pesante il breve tragitto dei dolenti!

In pratica, questo nuovo servizio celere, serviva unicamente alle imprese funebri per l’organizzazione dei funerali. Esse offrivano il ‘tram’ come servizio di lusso per il trasporto dei feretri al Camposanto. Diversamente, i parenti, optando per una soluzione più economica, sarebbero stati costretti a fare quegli scomodi e polverosi tragitti da e per il cimitero, a bordo di carri funebri ben più scomodi, ancora a trazione animale.

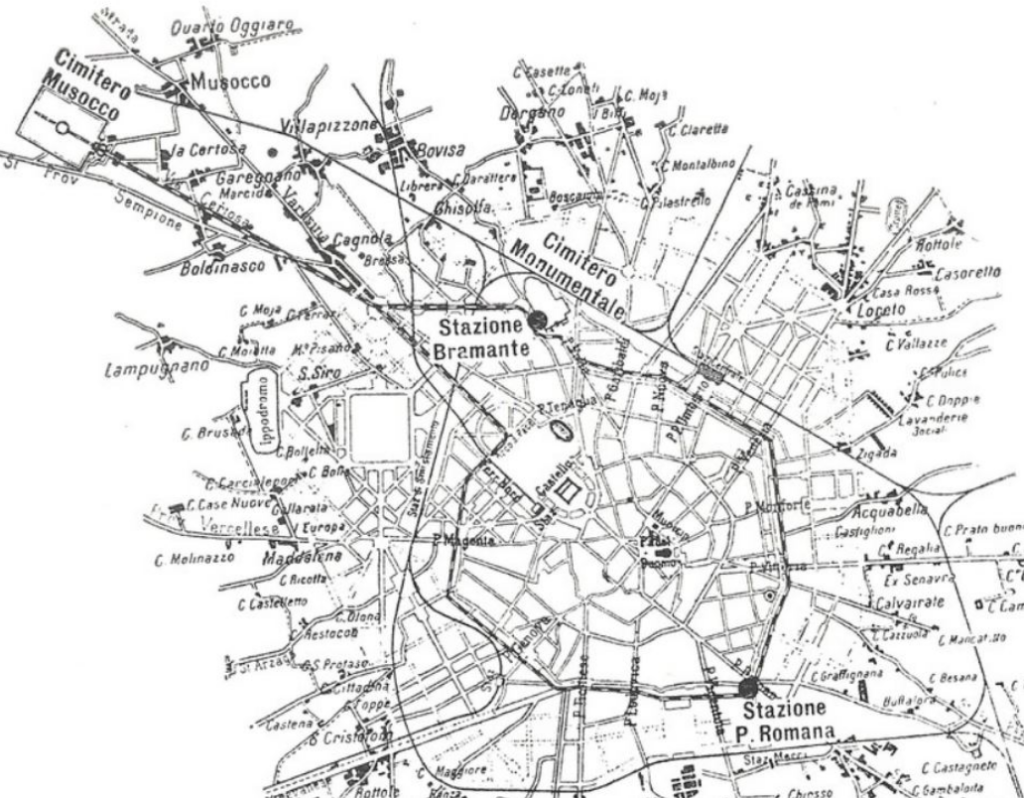

La stazione funebre ‘Bramante’

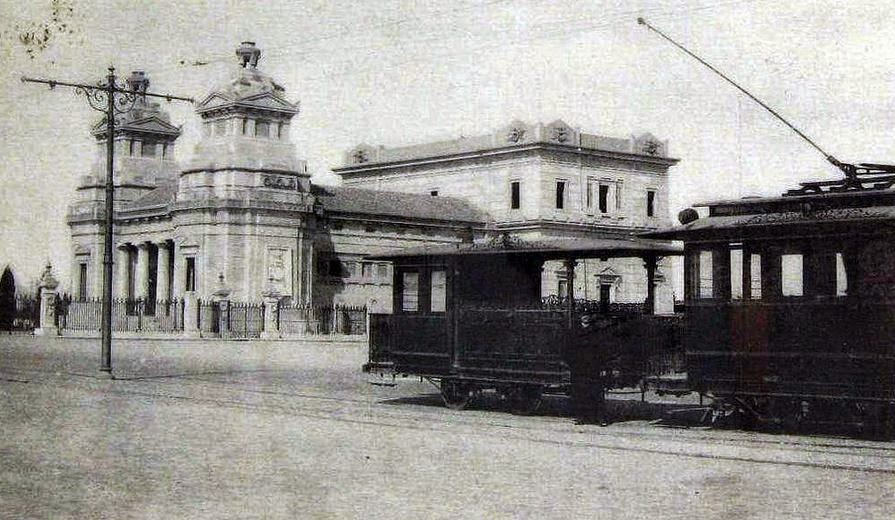

Per poter utilizzare convenientemente un tram così particolare, era ovviamente necessario progettare un capolinea adeguato, cioè una stazione ‘funebre‘, dalla quale fosse possibile far partire due distinti funerali in contemporanea. La stazione venne costruita nel tratto finale dell’allora via Bramante, oggi via Luigi Nono. Le dettero il nome di ‘stazione Bramante‘. Sorgeva proprio di fianco al muro perimetrale del Cimitero Monumentale, (più o meno all’altezza dell’attuale fermata ‘Cenisio’ della metropolitana Lilla – Piazza Coriolano).

Come era fatta questa stazione

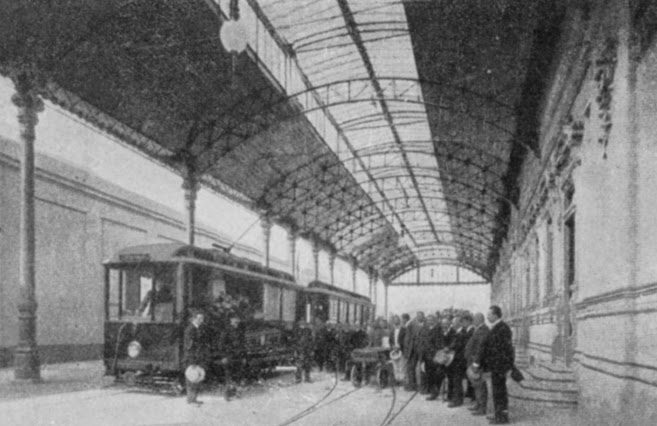

Prevedeva un ampio marciapiede antistante i binari del tram (con pensilina in ferro a tre campate sostenute da sedici colonnine in ghisa) riservato ai parenti che intendevano accompagnare il feretro al cimitero. Visto che, normalmente, si facevano partire due funerali alla volta, in banchina, lungo lo stesso binario, sostavano due convogli in attesa, leggermente distanziati l’uno dall’altro per evitare confusioni. In stazione quindi, vi erano due distinte sale per la benedizione delle salme, utilizzabili anche per eventuali discorsi di circostanza; vi erano poi altre stanze di deposito dei feretri in arrivo dalle varie parrocchie della città, in attesa del loro turno per l’ultimo viaggio, oltre poi a locali per il personale, il clero ed un ufficio per l’organizzazione generale delle cerimonie e la gestione dei trasporti.

Come si svolgeva il funerale

Una prima benedizione della salma veniva effettuata nella parrocchia di pertinenza del defunto, come si usa fare ancora oggi. Poi, invece di partire direttamente per il cimitero, l’impresa provvedeva a portare il feretro alla stazione funebre, seguito dal clero e dai parenti, in corteo. Arrivati alla stazione, la bara veniva portata in una sala dove si raccoglievano parenti e amici per un ultimo saluto. Qui veniva fatta un’ulteriore benedizione della salma ed eventualmente un breve discorso di commemorazione del defunto. I parenti e quanti altri intendevano accompagnare il feretro al cimitero, si trasferivano quindi nella zona di marciapiede (sotto la pensilina) loro assegnata, ove il tram era in attesa. Il feretro veniva caricato sulla motrice della ‘Gioconda‘, mentre il clero, i parenti e conoscenti del defunto, salivano sulla/e vettura/e a rimorchio. Mediamente ogni ora, potevano partire dalla stazione, due funerali in contemporanea, l’uno dietro l’altro.

Erano, indubbiamente, altri tempi, altre abitudini, altri costumi, altra mentalità! Oggi il “morto in tram”, sarebbe un totale anacronismo!

La stazione funebre ‘Porta Romana’

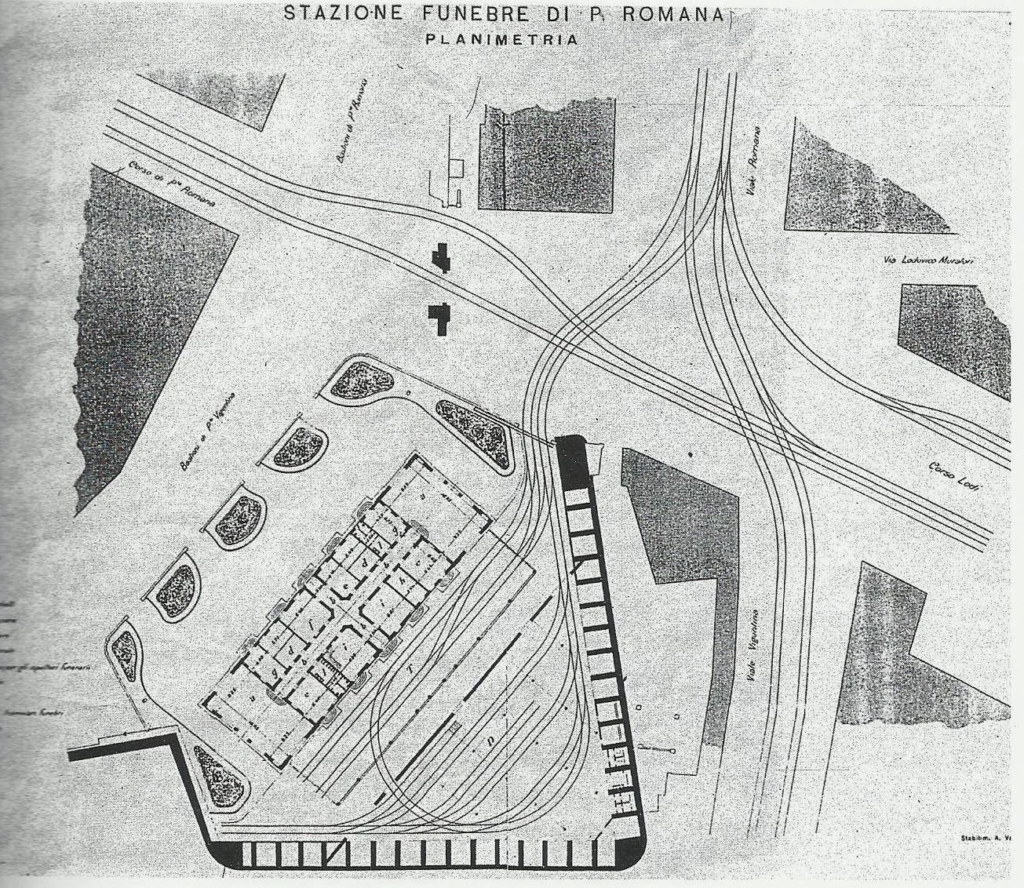

Alcuni anni dopo la messa in funzione del servizio di traporto funebre, ci si rese conto che la sola stazione Bramante, era insufficiente a risolvere le esigenze di una città estesa come Milano. Inoltre la dislocazione della stazione, così a Nord della città, non era facilmente utilizzabile dagli abitanti che risiedevano dalla parte opposta. Serviva un’altra stazione per facilitare il trasporto delle salme che provenivano dalla parte sud della città. Nel 1907, il Comune decise di far costruire a Porta Romana (oggi piazzale Medaglie d’oro), una seconda stazione funebre in stile liberty, a ridosso delle alte mura spagnole. Naturalmente, questa scelta comportò la posa di chilometri di rotaie, all’esterno dei Bastioni. Si chiamò ‘stazione Porta Romana’, visto che si trovava proprio a pochi metri dalla omonima Porta.

Il percorso del tram

Partendo dalla stazione funwbre di Porta Romana, il tram seguiva il medesimo percorso che oggi fanno i tram lungo la circonvallazione (Montenero, Premuda, Piave, Porta Venezia, Repubblica). Giunto a Porta Volta, in convogòio faceva una fermata davanti all’ingresso del Cimitero Monumentale, prestando in tal modo, servizio ‘per i morti’, anche per questo cimitero. Proseguendo oltre, costeggiava il Monumentale, e, passando accanto alla stazione di via Bramante, andava a raccordarsi alla tratta già esistente, per il Cimitero di Musocco. Raggiunta piazza Diocleziano, completava la via Cenisio, per infine imboccare il lungo viale Certosa, fino al capolinea di piazzale Musocco.

‘La Gioconda’ simbolo di un’epoca

Questo tram restò in esercizio effettivo fino al 1925, data in cui, si introdussero i primi carri funebri su ruote in gomma, e motore a batterie elettriche, sicuramente più economici. La Gioconda prolungò poi l’attività a singhiozzo ancora per alcuni anni dismettendo totalmente il servizio nel 1928. La stazione Bramante venne smantellata quasi subito. Quella di Porta Romana. è invece visibile ancora oggi. Usata per un periodo, come dopolavoro per i dipendenti ATM, attualmente, opportunamente ristrutturata, ospita una stazione termale. Sono ben in pochi, oggi, i frequentatori di quelle terme, a conoscere la vera storia che si cela dietro quella costruzione!

Il parco rotabile della Gioconda, era di 22 motrici e 16 carrozze. Quasi il 90% delle motrici andò poi demolito nel corso degli anni. Alcune delle “sopravvissute”, riverniciate di verde marcio, si vedono, di tanto in tanto, ancora oggi sferragliare per le strade di Milano, adibite essenzialmente alla manutenzione dei binari delle poche linee tramviarie ‘per i vivi’, ancora oggi in esercizio.

Classe 1941. Laureato in ingegneria elettronica: triestino di nascita, milanese di adozione. L’interesse per la storia, l’arte e la natura, ha sempre destato la mia curiosità e passione, fin da giovane. Ora che non lavoro più, e posso dedicare maggior tempo ai miei hobbies, mi diletto a fare ricerche storiche sulla città, sui suoi costumi, sui suoi monumenti, su come viveva la gente, sugli aneddoti poco noti, sui personaggi che, in vario modo, hanno contribuito a rendere Milano, la città che è oggi, nota in tutto il mondo.

Cosa stai cercando?

Mappe personalizzate di Divina Milano

Scopri curiosità, personaggi e luoghi sulla nostra mappa. Cliccando sulle icone leggi un piccolo riassunto e puoi anche leggere tutto l’articolo.

Il centro

Il Castello